一、事件核心回溯

2025年6月30日晚,上海交大闵行校区南区体育场发生校外儿童家长殴打学生事件。监控显示:一名学生在跑步时被足球击中头部,与涉事家长发生冲突后遭持续踢打致短暂昏迷。该事件经社交媒体发酵,#上海交大学生疑被校外人士殴打#话题阅读量迅速突破2968万,引发对校园开放政策的激烈争论。

二、校方动态回应

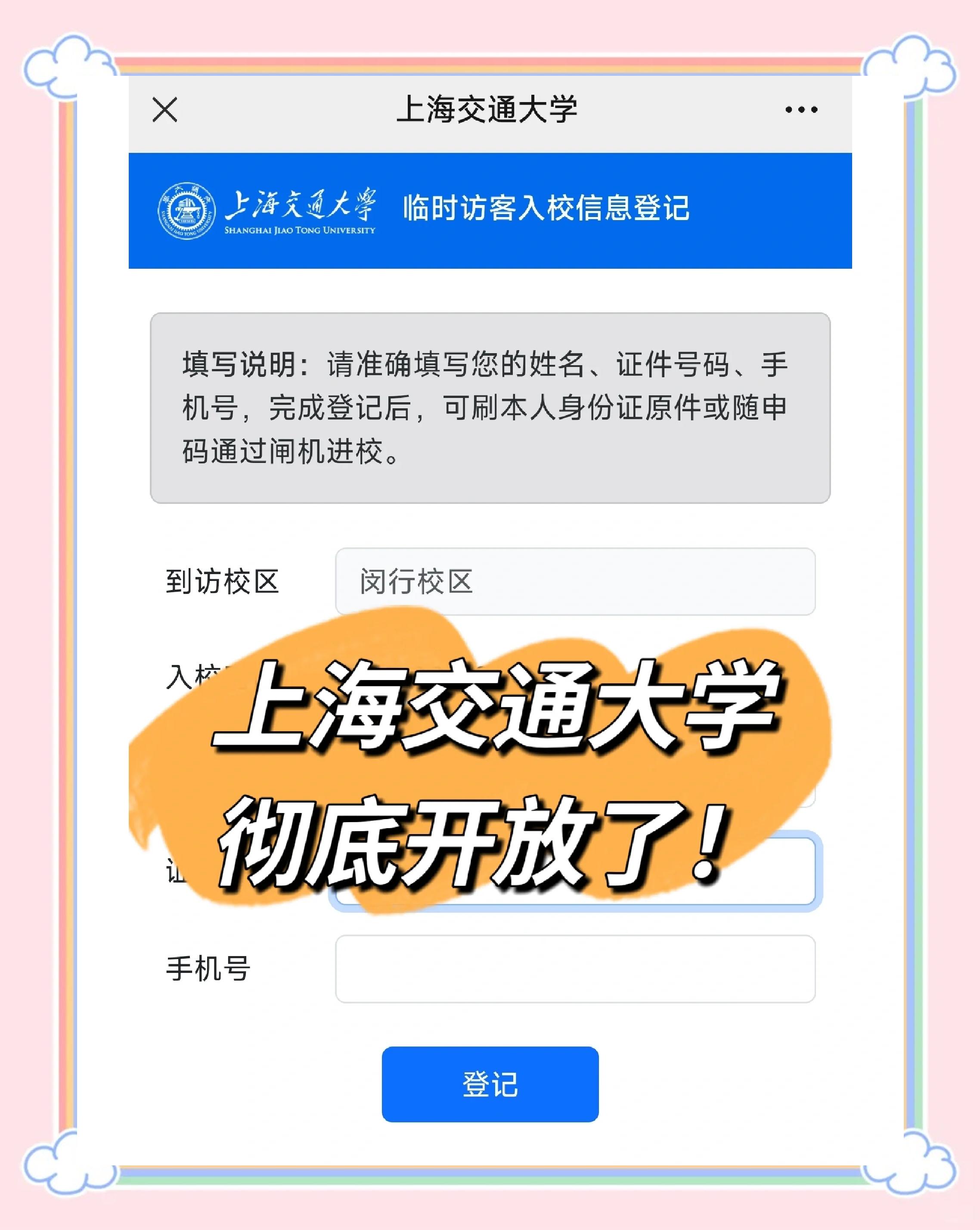

7月2日凌晨,校保卫处发布声明称"已成立专班配合警方调查",3日校园管理办公室明确表示"维持现有预约入校政策不变"。通过官方微信公众号,校外人员仍可每日7点起预约当日进校,需实名登记并遵守14项文明行为规范。数据显示,冲突后预约量同比下滑23%,但校方强调"不会因个案否定开放价值"。

三、舆论场撕裂镜像

▶ 开放派观点

新华网评论指出:"68%高校体育场已对外开放,不能因极端个案倒退"

教育学专家李教授认为:"围墙大学违背现代高校服务社会的基本功能"

▶ 管理派诉求

学生社群发起联名,要求"增设人脸识别闸机与重点区域监控"

家长代表提议"区分教学区与公共活动区,实施分级开放"

四、国际经验对照

对比哈佛大学"24小时开放+志愿者巡查"模式与东京大学"教学日限时开放"制度,上海交大现行的"预约制+动态承载量调控"被视为折中方案。值得关注的是,该校6月15日校园开放日曾吸引超2万人参观,未发生安全事件。

五、未来改革信号

校方透露将推出三项升级措施:

开发AI行为识别系统,实时预警危险动作

设立"校园开放观察员"制度,吸纳社区居民参与共治

试点夜间18-22点"市民健身专属时段"

▶ 市民声音

"大学图书馆和体育场是城市重要公共资源",周边居民王女士手持预约成功的手机界面表示:"关键要加强违规惩戒,而非关闭大门"。

#记者手记#

这场冲突暴露出城市化进程中公共资源分配的深层矛盾。正如上海交大老校门上"饮水思源"的校训所示,如何在安全底线与开放包容间找到平衡点,需要管理者拿出比关闭校门更智慧的答案。

评论列表