一、颠覆性发现:被忽视的大气清洁机制

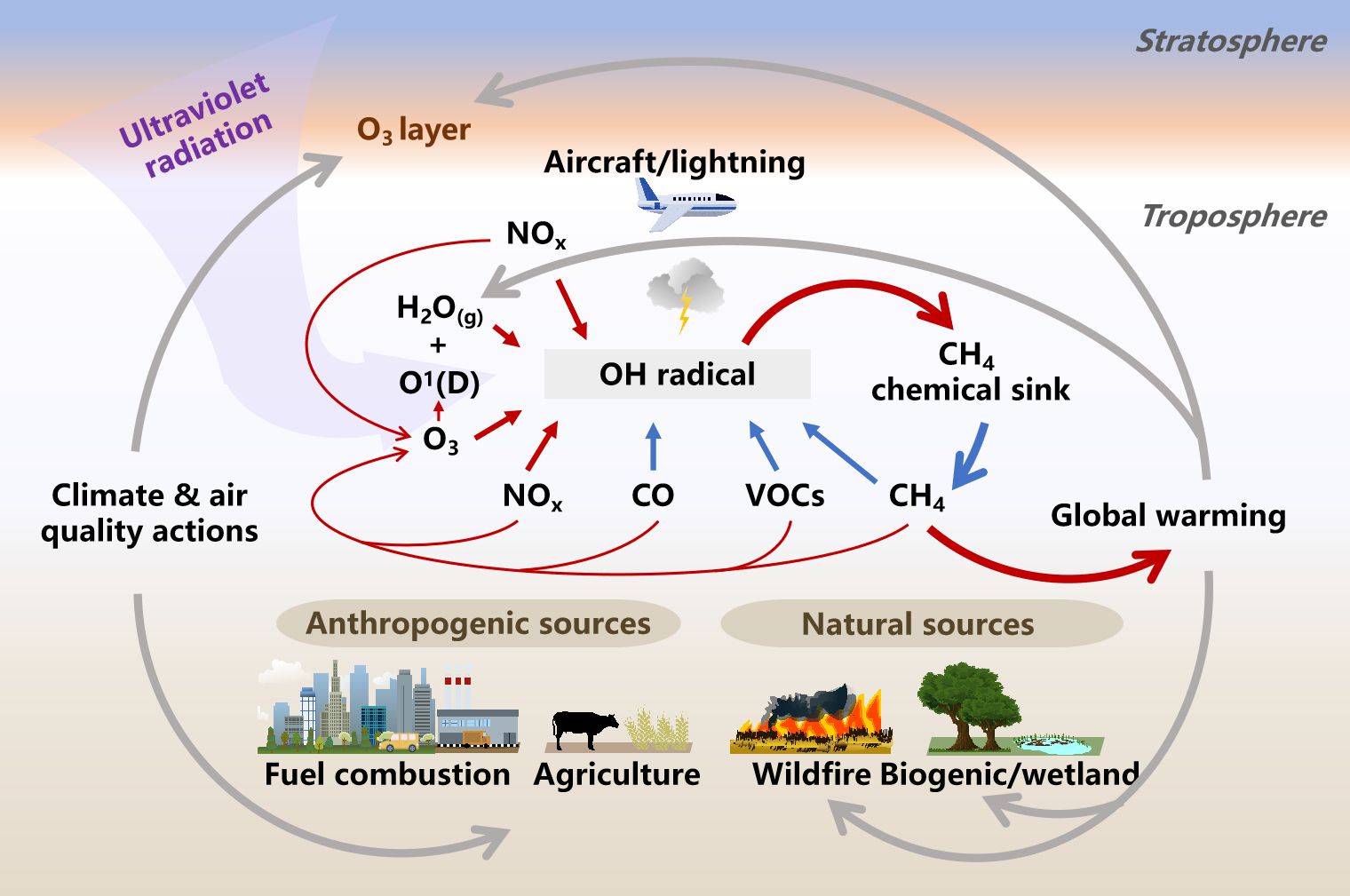

清华大学郑博副教授领衔的国际团队在《自然》期刊发表的研究揭示,2005-2021年间全球臭氧(O₃)浓度上升与水汽增加、一氧化碳(CO)下降共同作用,使大气羟基自由基(OH)浓度年均增长0.2%-0.4%,相当于每年多消除1.3-2.0亿吨甲烷,相当于抵消了同期人为甲烷排放增长量的15%。这一发现打破了传统认知中"污染必然加剧温室效应"的线性思维,首次系统量化了空气污染物对甲烷化学汇的调控作用。

研究团队创新性地构建了观测-模型耦合分析框架,通过追踪OH前体物(CO、O₃、H₂O等)的时空变化,发现热带地区贡献了全球62%的OH增长量,而北半球中高纬度地区则表现出显著的人为活动影响特征。这种区域差异为制定精准气候政策提供了新依据。

二、机制解码:大气中的"隐形清洁工"

关键作用链

臭氧催化:工业排放的氮氧化物经光化学反应生成O₃,在紫外线作用下分解产生激发态氧原子,与水蒸气反应形成OH

一氧化碳消耗:CO作为OH的主要"清除剂",其浓度下降使更多OH可用于氧化甲烷

水汽桥梁:气候变暖导致大气含水量增加,为OH生成提供原料

极端事件影响

2015超强厄尔尼诺:东南亚生物质燃烧导致CO暴增,使当年OH浓度骤降12%

2020新冠疫情:全球封锁期间人为排放减少,意外造成OH浓度波动

三、政策启示:协同治理的新范式

研究提出了"污染-气候"双向耦合治理框架:

权衡预警:单纯削减某些污染物(如NOx)可能削弱OH生成,需评估对甲烷清除的影响

区域策略:

热带地区优先控制生物质燃烧

北半球重点优化工业排放结构

监测升级:建立OH浓度卫星遥感网络,开发多污染物协同控制模型

四、学界反响与展望

该研究被《自然》期刊评价为"为理解人为活动对大气氧化能力的扰动提供了决定性证据"。美国环保协会专家马克·布朗斯坦指出:"中国学者的发现重新定义了气候治理的优先序"。团队下一步将聚焦东亚季风区特殊气象条件下的OH-甲烷耦合机制,为区域碳核算提供更精准的参数。

(数据来源:Nature论文原始数据;制图:王元/斯坦福大学合作团队;学术顾问:郝吉明院士团队)

评论列表