2025年7月15日凌晨5点,杭州西湖景区保洁员张建国在苏堤附近发现异常:一个浑身湿透的年轻人正徒手攀爬堤岸护栏,随身背包已泡得变形。经确认,这正是失踪48小时的26岁程序员小林(化名)。令人震惊的是,在其漂流过程中曾有至少3艘游船近距离经过,但当事人始终未发出求救信号。

一、事件回溯:48小时生死漂流

意外发生

7月13日晚8时许,加班后的小林沿湖骑行散心,为避让突然窜出的野猫失控落水。旱鸭子出身的他抓住漂浮的塑料桶,随水流漂入钱塘江支流。

沉默的求生

监控显示,14日上午10点其曾漂经三堡船闸,当时闸口有6名工作人员作业。"看到他们在笑闹,我突然觉得大喊救命很丢脸",小林事后坦言。这种"社交恐惧型求生"状态持续到获救前。

转机出现

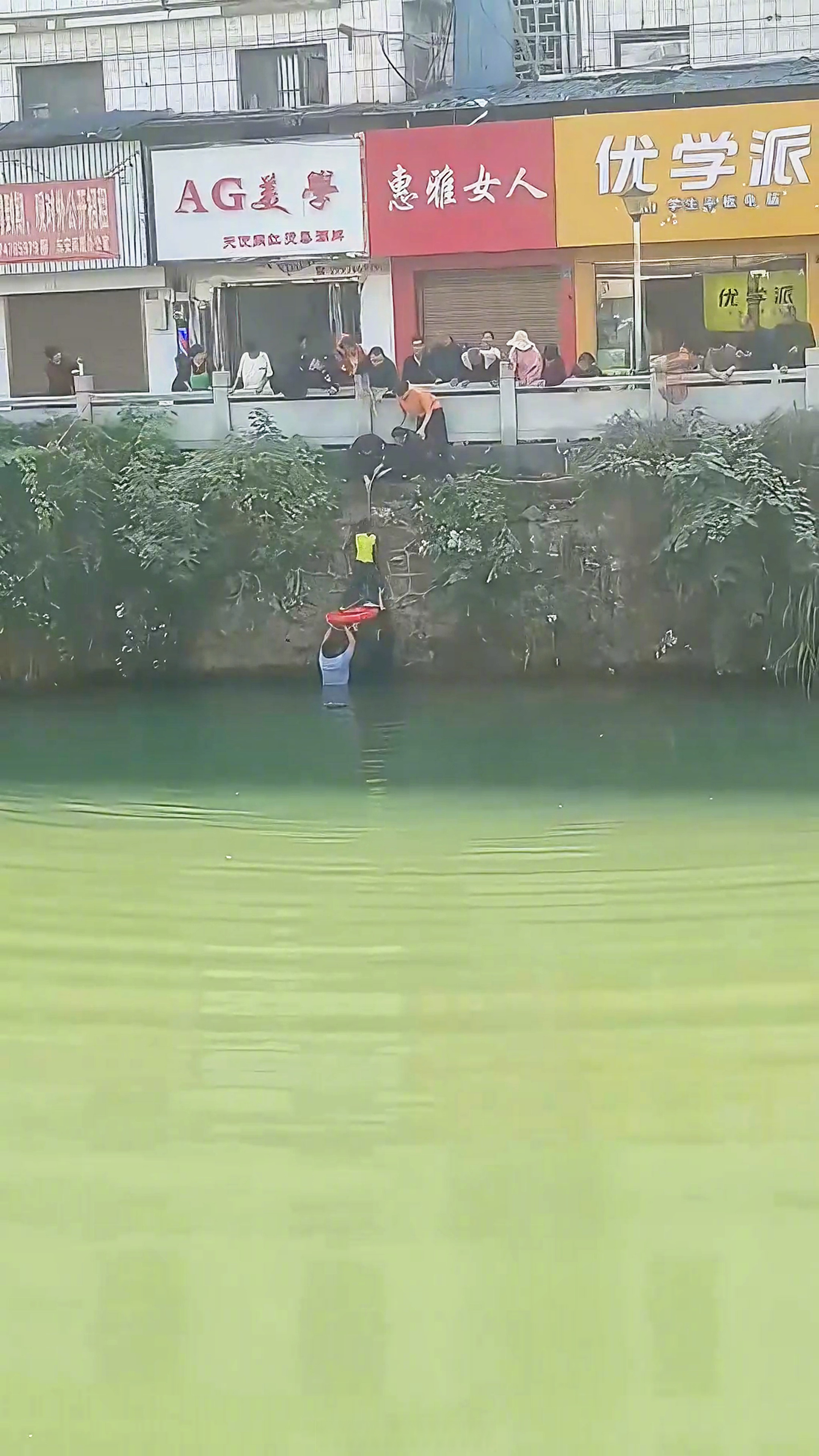

最终因体力不支靠近岸边,被早起的保洁员发现。"他手指抠进石缝里的血痕,比呼救声更早被我们看到",张师傅回忆道。

二、心理专家解读"沉默求生"现象

浙江省立同德医院心理科主任李雯指出:

观众效应:87%的都市青年存在"被围观焦虑"

完美主义陷阱:当代职场人更恐惧"狼狈的生存姿态"

社交节能模式:Z世代特有的"低功耗"社交策略

"这不是个例",李主任展示的2024年《城市青年危机应对白皮书》显示,31.5%的受访者承认会在危急时刻因"形象管理"延迟求救。

三、事件引发的多维思考

城市应急系统盲区

水上派出所王队长指出:"现有救援预案未考虑心理性失语群体"

企业心理健康管理

小林所在互联网公司宣布将升级EAP计划,增设"危机情景模拟训练"

社会支持体系重构

公益组织"浪里白条"据此开发"静默求救手势",获公安部消防局采纳试点

最新进展:截至发稿,小林身体已无大碍,其撰写的《漂流日记》在社交媒体获百万转发。当事人表示将参与水上求生培训,"下次一定第一时间喊救命"。

评论列表