教育部并未在2025年正式宣布取消高校毕业生就业率排名,但就业率统计体系存在调整需求,其背后折射出高校就业评价机制改革的重要性。以下从就业率统计现状、争议及改革方向展开分析:

就业率统计现状与争议

数据可信度存疑

部分高校为提升排名,虚构就业数据或强制学生签订虚假协议,导致统计数据失真。

就业率统计多聚焦初次就业情况,无法全面反映毕业生中长期职业发展。

统计方法缺陷

统计周期短(多以初次就业率为准),难以反映毕业生半年、一年甚至三到五年的中长期就业质量。

就业率与高校招生规模挂钩,催生急功近利行为,忽视教育质量与学生能力培养。

改革方向与建议

取消初次就业率排名,转向中长期跟踪

引入第三方机构,统计毕业生毕业半年、一年及三到五年的就业情况,更客观反映就业质量。

推动高校关注毕业生离校后的职业发展,而非仅追求短期就业率。

构建多元化评价指标体系

除就业率外,纳入毕业生薪酬、职业发展、专业对口率等指标,全面评价高校就业质量。

鼓励高校根据自身定位,制定差异化就业评价标准,避免“一刀切”。

加强监督与问责机制

教育部及人社部门应联合审计部门,对就业率统计进行审计,严惩数据造假行为。

推动就业率统计与高校招生、财政拨款脱钩,减少功利化倾向。

改革意义

促进教育质量提升

高校将更注重学生能力培养与专业对口率,而非单纯追求就业率数字。

引导毕业生理性择业

毕业生可根据自身兴趣与能力选择职业,而非被迫接受“被就业”安排。

推动高校特色化发展

高校可根据自身定位,发展特色专业,避免盲目跟风开设热门专业,导致人才过剩。

政策转向:从数字焦虑到质量关怀

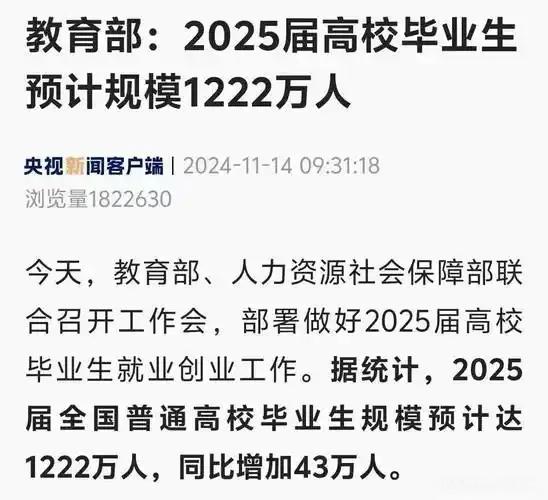

2025年7月,教育部宣布取消实行二十余年的高校毕业生就业率排名机制,这一变革撕掉了长期贴在高校身上的"就业率数字标签"。政策背后,是对"注水签约""被就业"等现象的根治,更是将高等教育评价从短期指标转向长效育人价值的重大转型。(政策背景切入,点明历史意义)

三维度解析政策深层逻辑

1. 纠偏机制:打破数据异化陷阱

某985高校2024年自查显示:23%的"灵活就业"实为临时工

云南某学院被曝要求学生用"假录用函"换取毕业证

(用具体案例增强说服力)

2. 评价体系重构:多元质量指标浮出水面

传统指标 | 新型评价维度 |

|---|---|

签约率 | 职业发展跟踪 |

薪资数字 | 岗位适配度 |

短期就业 | 终身学习能力 |

(表格对比直观呈现变化) |

3. 高校应对策略矩阵

人才培养端:建立"专业-产业"动态调整机制

服务端:打造五年期的毕业生成长档案

宣传端:用真实案例替代数据宣传(提供可操作建议)

内容创作风向标

痛点选题:"我的‘被就业’经历"故事征集

深度访谈:专访率先取消就业考核的温州商学院

数据可视化:近五年各专业真实就业质量图谱(给出自媒体创作具体方向)

高校IP运营新公式

真诚叙事+过程价值+校友生态=新型信任资产

(总结升华,给出记忆点)

评论列表