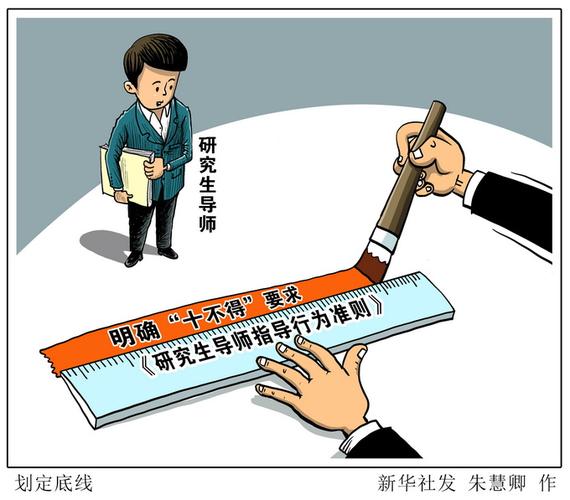

2025年7月22日,北京讯——近日,教育部正式印发新版《研究生导师指导行为准则》(以下简称《准则》),进一步规范研究生导师指导行为,明确导师职责边界,强调师德师风建设与学术规范。这是继2018年首次制定《准则》后的首次全面修订,旨在适应新时代研究生教育发展需求,提升人才培养质量,防范学术不端与师生关系异化问题。

一、《准则》修订背景:回应社会关切,推动研究生教育高质量发展

近年来,我国研究生教育规模持续扩大,2024年在学研究生总数已突破400万人。然而,部分高校仍存在导师指导责任落实不到位、学术不端、师生矛盾等问题。此次修订聚焦三大核心诉求:

强化导师第一责任人意识:明确导师是研究生培养的第一责任人,须在学术指导、思想引领、心理关怀等方面全面履职;

细化“负面清单”:新增“不得要求学生从事与学业无关的事务”“严禁学术成果侵占”等8项禁止性规定;

健全监督机制:要求高校建立导师评价动态调整制度,对违规行为“一票否决”。

二、亮点解读:从“学术导师”到“人生引路人”

新版《准则》首次将“心理健康支持”纳入导师职责,要求导师“关注研究生思想动态与心理状况”。清华大学教育研究院副院长李教授表示:“这一调整体现了‘全人教育’理念,导师不仅要传授知识,更要成为学生成长的护航者。”此外,《准则》还明确:

学术规范:导师须对研究生学位论文质量全程把关,杜绝“放羊式”管理;

权益保障:研究生有权对导师不当行为进行实名举报,高校须在30日内反馈处理结果;

国际化培养:鼓励导师支持研究生参与国际学术交流,破除“闭门造车”现象。

三、社会反响:学生点赞,高校加速落地

《准则》发布后,#研究生导师新规#话题迅速登上微博热搜,阅读量超2亿。某高校研究生会发起问卷调查显示,87%的学生支持“明确导师权责边界”。多所“双一流”高校已启动配套措施,如北京大学将建立“导师-学生双向评价系统”,复旦大学拟开设师德师风专项培训课程。

四、专家展望:构建良性师生生态

中国教育学会副会长周强指出:“《准则》的出台标志着我国研究生教育从规模扩张向质量提升转型。未来需通过常态化督导、透明化申诉机制等手段,确保政策落地见效。”教育部相关负责人透露,下一步将开展全国高校导师培训专项行动,并试点“导师信用档案”制度。

结语

新版《研究生导师指导行为准则》不仅是一份规范性文件,更是推动学术共同体回归育人初心的宣言。在建设教育强国的背景下,它能否重塑师生关系、筑牢学术诚信底线?让我们拭目以待。

评论列表