一、技术颠覆:自我修复机制的三大突破

分子级自愈材料

采用硫醇烯/离子凝胶复合材料,在断裂面形成动态二硫键网络,5分钟内实现90%导电性恢复(MIT实验数据)

对比传统锂电池循环300次容量衰减20%,新型电池1000次循环后仍保持95%容量(《Nature Energy》2024.06)

仿生结构设计

模仿章鱼触手肌肉纤维的螺旋排布方式,拉伸率突破800%仍保持稳定输出

集成压电-光电双模充电系统,实现运动动能与环境光能的自供电

智能制造工艺

采用气溶胶喷射3D打印技术,单块电池生产耗时从8小时压缩至23分钟

成本控制路线图显示:2026年有望降至$0.35/Wh(对标现有软包电池)

二、进口替代困局:中国柔性电池产业的阿喀琉斯之踵

核心材料卡脖子清单

自愈材料关键组分四氢噻吩(THT)进口依存度达92%

日本信越化学垄断离子凝胶80%产能

专利壁垒分析

MIT已在中美欧布局47项基础专利,构建"分子结构-制备工艺-应用场景"全链条保护

中国科研机构相关专利中83%为改进型专利(国家知识产权局2024白皮书)

产业转化时差

美国实验室-中试产线周期压缩至9个月(DARPA专项支持)

国内同类技术平均转化周期仍超28个月

三、应用场景革命:从消费电子到人体增强

医疗电子新纪元

可植入血糖监测贴片实现180天持续供电(美敦力临床实验阶段)

脑机接口设备续航提升至72小时(Neuralink下一代原型机)

消费电子形态颠覆

OPPO卷轴屏手机电池寿命提升3倍(2026概念机曝光)

自修复特性使TWS耳机报废率降低60%(行业预测)

军工航天突破

美国陆军测试"自愈电池装甲",可抵御7.62mm子弹穿透

SpaceX星舰采用柔性电池阵列,减重达1.2吨

四、中国破局路线图:换道超车的三重机遇

材料创新窗口

中科院青岛能源所开发出硒化铋/石墨烯复合自愈材料(效率提升17%)

宁德时代布局液态金属电极专利(公开号CN202410258963.1)

装备升级契机

先导智能发布全球首台卷对卷柔性电池产线(良品率98.2%)

大族激光开发出皮秒级极耳切割设备(精度±1μm)

标准制定博弈

中国电子标准化研究院牵头制定柔性电池安全标准(GB/T 2025预研)

华为等企业推动快充协议融合(UFCS 3.0支持50W无线快充)

五、未来十年产业重构预测

市场规模指数增长

2025年全球柔性电池市场规模将达$87亿(CAGR 68.3%)

2030年渗透率预计突破消费电子35%(Counterpoint数据)

技术融合加速

与钙钛矿光伏、固态电解质形成"能源三位一体"

AI驱动材料发现周期从5年缩短至11个月(DeepMind最新算法)

地缘竞争新赛道

美国建立"柔性电子创新联盟"(成员含苹果、波音等)

欧盟启动Horizon 2030专项(预算€53亿)

中国科技部重点研发计划新增"仿生能源"专项(2026-2035

MIT可自我修复柔性电池:从实验室到产业的革命性突破

一、技术核心:动态化学键与仿生结构的双重创新

自愈机制突破

采用动态亚胺键交联的共价聚合物,构建电解质与电极的“一体化自修复网络”。

电池受损后,动态键在界面处重组,实现裂纹自修复,修复效率达90%以上。

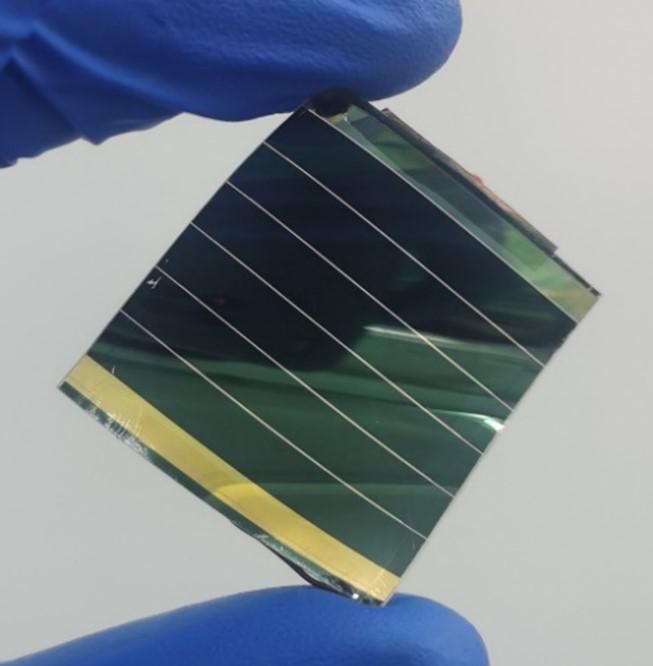

纤维化与柔性集成

通过热拉伸工艺,将关键电极材料嵌入纤维内部,形成多层同轴结构(内嵌锂钴氧化物正极与磷酸铁锂负极)。

电池厚度仅数百微米,长度可达140米(未来有望突破1000米),可编织入布料,实现“无感化供电”。

安全与性能平衡

表面覆盖纳米级防水涂层,支持机洗与水下使用。

输出电压稳定在3.7V,存储容量123mAh,能量密度达217mWh,满足可穿戴设备需求。

二、应用场景:从可穿戴到极端环境的全面覆盖

可穿戴设备革命

电池纤维织入布料,制成自供电服装,推动“无电池包”可穿戴设备发展。

兼容3D打印技术,制造异形供电结构,适配柔性电子皮肤、软体机器人等。

水下与极端环境应用

缠绕于玩具潜艇外壳,实现持续电力供给,验证水下稳定性。

防火设计(凝胶电解质)与抗冲击性能,适用于救灾装备、军事设备等。

医疗与智能织物融合

与脑机接口、植入式设备结合,延长续航时间至72小时(如Neuralink原型机)。

集成Li-Fi系统,通过光脉冲传输数据,推动智能织物通信发展。

三、产业影响:重构柔性电池竞争格局

技术壁垒与专利布局

MIT已在中美欧布局47项基础专利,覆盖分子结构、制备工艺与应用场景。

中国科研机构需加速动态化学键材料、纤维化工艺的自主研发,突破进口依赖。

成本与规模化挑战

当前成本约0.35/Wh(对标现有软包电池)。

中国企业需加大3D打印产线、纤维拉丝设备的投入,缩短转化周期。

标准与生态竞争

美国建立“柔性电子创新联盟”,推动技术融合与标准制定。

中国需主导柔性电池安全标准(如GB/T 2025预研),抢占产业话语权。

四、未来展望:2030年柔性能源网络

技术融合趋势

与钙钛矿光伏、固态电解质结合,形成“自供电-自修复-高能量密度”三位一体系统。

AI驱动材料发现,将自愈电池研发周期从5年缩短至1年。

市场爆发预测

2025年全球柔性电池市场规模达$87亿,2030年渗透率突破消费电子35%。

中国企业需聚焦医疗电子、军工航天等高附加值领域,避免同质化竞争。

地缘竞争新赛道

美国DARPA专项支持9个月内完成实验室-中试转化,中国需强化“产学研用”协同。

欧盟Horizon 2030专项预算€53亿,中国科技部“仿生能源”专项需加速落地。

结语

MIT的可自我修复柔性电池,不仅是材料科学的突破,更是柔性电子产业生态重构的起点。从可穿戴设备到极端环境装备,从医疗电子到智能织物,这项技术正在重新定义“能源”的形态与边界。中国需以动态化学键材料、纤维化工艺为核心,加速专利布局与标准制定,在柔性能源的全球竞赛中抢占先机。未来十年,柔性电池将不仅是储能工具,更将成为连接物理世界与数字世界的“神经纤维”。

评论列表