毕业生就业报告:2025届本科生平均起薪同比上涨12%——经济回暖与产业升级驱动下的薪资结构性增长2025年,全国高校毕业生规模突破1222万人,就业市场供需矛盾持...

毕业生就业报告:2025届本科生平均起薪同比上涨12%

——经济回暖与产业升级驱动下的薪资结构性增长

2025年,全国高校毕业生规模突破1222万人,就业市场供需矛盾持续加剧。然而,麦可思研究院发布的《2025年中国本科生就业报告》显示,2025届本科生毕业半年后的平均起薪为6199元,较2024届(5535元)同比上涨12%。这一涨幅不仅超越了GDP增速与通胀水平,更折射出新兴产业崛起、区域经济分化、以及高校专业结构调整等多重因素交织的就业市场新格局。

一、薪资增长驱动因素:产业升级与区域经济双轮驱动

新兴技术岗位薪资领跑,产业升级红利释放

报告显示,2025届本科生高薪职业榜TOP10中,集成电路工程技术人员(8459元)、互联网开发人员(8245元)、工业互联网工程技术人员(8030元)占据前三,均属于新型数字技术岗位。这些岗位薪资较传统制造业、服务业高出30%-50%,反映出人工智能、半导体、新能源等新兴产业对高端技术人才的旺盛需求。例如,华为等头部企业为AI、芯片技术岗应届生提供1.5万元以上起薪,远超全国平均水平。

区域经济分化加剧,一线城市薪资优势扩大

北上广深等一线城市应届生平均起薪超8000元,而中西部城市多集中在5000-6000元区间。深圳私营单位就业人员年均工资达95,217元(月均7935元),上海、北京企业平均招聘月薪超1.2万元,但应届生实际起薪通常为区域平均值的70%-80%。这一差距源于一线城市高技术企业密集,而中西部以传统制造业、服务业为主,岗位附加值较低。

政策支持与市场回暖共振,企业用人需求释放

国家多部门联合发布政策,从就业指导到创业支持,全方位覆盖。例如,人社部“应届生就业补贴计划”覆盖智能制造、数字经济等紧缺行业;教育部职业培训计划强调实习实践,增强学生就业竞争力。同时,经济回暖带动企业用人需求增长,尤其互联网、新能源等行业招聘规模扩大,进一步推高薪资水平。

二、就业市场结构性矛盾:高学历与低岗位的错配

“高学历低岗位”现象蔓延,企业“趁火打劫”引争议

经济下行压力下,企业利用就业压力抬升学历门槛,却不提供匹配薪资。例如,费大厨等餐饮企业招聘服务员要求本科学历,但薪资仅5000-8000元,远低于本科平均起薪。部分企业“趁火打劫”,加剧青年就业焦虑。例如,网友质疑:“若要求本科,底薪需达1.5万才合理。”

民办本科招生遇冷,教育投资回报率引发质疑

2025年,山东、广东、湖南等多地民办本科招生出现大量缺额。例如,青岛恒星科技学院缺额914人,湛江科技学院报考缺额超2000人。民办本科学费动辄每年3-5万元,而毕业生起薪普遍低于公办院校,就业时“本科文凭”并未带来明显优势,导致家庭重新计算教育投资回报率。

职业本科崛起,技能与学历的平衡成新选择

截至2025年,全国职业本科院校增至87所,以山东工程职业技术大学、山东外国语职业技术大学为例,其物联网工程技术、婴幼儿发展与健康管理等专业招生规模扩大,就业前景较好。职业本科既能学到技能,学费又比民办本科低,还能拿本科学历,自然更受欢迎。

三、高校与政策应对:从“规模扩张”到“质量提升”

高校专业调整:适配国家战略与区域需求

“双一流”高校新增人工智能、集成电路等专业,地方高校增设智能制造、数字经济、新能源材料等专业。然而,部分高校专业设置同质化严重,教学内容滞后于产业需求,导致毕业生满意度偏低。例如,泰山科技学院官网宣传与小米集团合作,但学生反映“实际进企业实习的机会很少”。

政策支持:多维度缓解就业压力

国家与地方双向推动,吸纳就业、鼓励就业创业“两手抓”。例如,鼓励企业吸纳就业的政策覆盖社会保险补贴、就业见习补贴、创业担保贷款及贴息等;鼓励高校毕业生就业创业的政策包括职业培训补贴、一次性求职补贴、学费补偿和助学贷款代偿等。

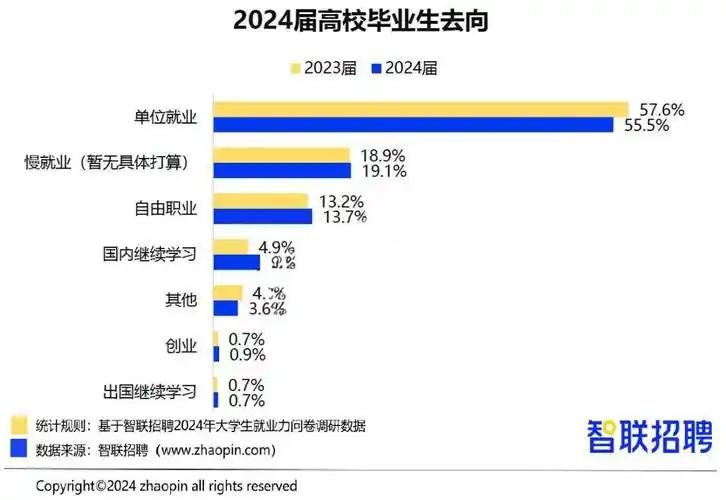

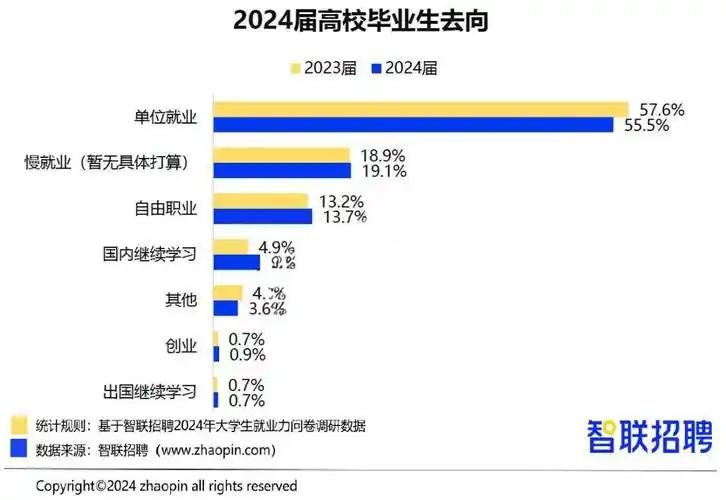

学生职业选择:理性评估与技能适配

面对就业压力,学生择业呈现更理性与多元的趋势。例如,灵活就业比例增至5.8%,自由职业和自主创业增多;毕业生择业重心向地级及以下城市倾斜,比例升至63%。同时,学生更关注行业薪资报告中位数(非平均),避免“被高薪”误导,优先选择提供清晰晋升路径的企业。

四、未来展望:构建高质量就业生态

深化校企合作:打破“形式主义”

高校需与企业建立深度合作,确保学生实训机会。例如,海底捞管培生制度为学生提供明确晋升路径,值得借鉴。

优化专业设置:避免“随波逐流”

高校应结合区域产业需求,避免盲目开设热门专业。例如,安徽等地高校增设智能制造、数字经济等专业,但需加强系统性评估与特色发展。

提升学生能力:强化“高阶认知+数字技能”

市场对复合型人才需求增加,毕业生需具备判断决策、解决复杂问题和沟通协作等能力。高校需深化课程改革和跨界实践,全面提升毕业生适应未来就业环境的综合能力。

2025届本科生平均起薪上涨12%,既是新兴产业崛起与区域经济分化的结果,也是高校专业结构调整与政策支持的体现。然而,就业市场结构性矛盾依然突出,高学历与低岗位的错配、民办本科招生遇冷等问题亟待解决。未来,唯有通过深化校企合作、优化专业设置、提升学生能力,才能构建高质量就业生态,助力青年实现职业理想。

毕业生就业报告:2025届本科生平均起薪同比上涨12%

——高校就业市场结构性变革与青年职业选择新趋势

2025年,全国高校毕业生规模再创新高,达到1222万人,就业市场供需矛盾持续加剧。然而,麦可思研究院发布的《2025年中国本科生就业报告》显示,2025届本科生毕业半年后的平均起薪为6199元,较2024届(5535元)同比上涨12%,这一数据引发社会广泛关注。薪资上涨背后,折射出新兴产业崛起、区域经济分化、以及高校专业结构调整等多重因素交织的就业市场新格局。

一、薪资上涨:结构性红利与区域经济差异

行业驱动:新兴技术岗位薪资领跑

报告显示,2025届本科生高薪职业榜TOP10中,集成电路工程技术人员(8459元)、互联网开发人员(8245元)、工业互联网工程技术人员(8030元)占据前三,均属于新型数字技术岗位。这些岗位薪资较传统制造业、服务业高出30%-50%,反映出人工智能、半导体、新能源等新兴产业对高端技术人才的旺盛需求。例如,华为等头部企业为AI、芯片技术岗应届生提供1.5万元以上起薪,远超全国平均水平。

区域分化:一线城市薪资优势扩大

北上广深等一线城市应届生平均起薪超8000元,而中西部城市多集中在5000-6000元区间。深圳私营单位就业人员年均工资达95,217元(月均7935元),上海、北京企业平均招聘月薪超1.2万元,但应届生实际起薪通常为区域平均值的70%-80%。这一差距源于一线城市高技术企业密集,而中西部以传统制造业、服务业为主,岗位附加值较低。

学历溢价:名校与专业壁垒凸显

清华大学、上海交通大学等985高校毕业生平均月薪超1.3万元,211高校毕业生平均月薪超8000元,而普通本科院校毕业生多集中在5000-6000元。专业方面,微电子科学与工程、电子科学与技术等工科专业毕业生起薪达6900元以上,而文学、历史学等人文社科专业不足6000元,显示出“名校+热门专业”的双重溢价效应。

二、就业市场结构性矛盾:高学历与低岗位的错配

“高学历低岗位”现象蔓延

经济下行压力下,企业利用就业压力抬升学历门槛,却不提供匹配薪资。例如,费大厨等餐饮企业招聘服务员要求本科学历,但薪资仅5000-8000元,远低于本科平均起薪。这一现象引发学生质疑:“若要求本科,底薪需达1.5万才合理。”部分企业“趁火打劫”,加剧青年就业焦虑。

民办本科招生遇冷:性价比之考

2025年,山东、广东、湖南等多地民办本科招生出现大量缺额。例如,青岛恒星科技学院缺额914人,湛江科技学院报考缺额超2000人。民办本科学费动辄每年3-5万元,而毕业生起薪普遍低于公办院校,就业时“本科文凭”并未带来明显优势,导致家庭重新计算教育投资回报率。

职业本科崛起:技能与学历的平衡

截至2025年,全国职业本科院校增至87所,以山东工程职业技术大学、山东外国语职业技术大学为例,其物联网工程技术、婴幼儿发展与健康管理等专业招生规模扩大,就业前景较好。职业本科既能学到技能,学费又比民办本科低,还能拿本科学历,自然更受欢迎。

三、政策与高校应对:从“规模扩张”到“质量提升”

国家政策:多维度支持就业

国家多部门联合发布政策,从就业指导到创业支持,全方位覆盖。例如,人社部“应届生就业补贴计划”覆盖智能制造、数字经济等紧缺行业;教育部职业培训计划强调实习实践,增强学生就业竞争力。

高校专业调整:适配国家战略与区域需求

“双一流”高校新增人工智能、集成电路等专业,地方高校增设智能制造、数字经济、新能源材料等专业。然而,部分高校专业设置同质化严重,教学内容滞后于产业需求,导致毕业生满意度偏低。例如,泰山科技学院官网宣传与小米集团合作,但学生反映“实际进企业实习的机会很少”。

学生职业选择:理性评估与技能适配

面对就业压力,学生择业呈现更理性与多元的趋势。例如,灵活就业比例增至5.8%,自由职业和自主创业增多;毕业生择业重心向地级及以下城市倾斜,比例升至63%。同时,学生更关注行业薪资报告中位数(非平均),避免“被高薪”误导,优先选择提供清晰晋升路径的企业。

四、未来展望:构建高质量就业生态

深化校企合作:打破“形式主义”

高校需与企业建立深度合作,确保学生实训机会。例如,海底捞管培生制度为学生提供明确晋升路径,值得借鉴。

优化专业设置:避免“随波逐流”

高校应结合区域产业需求,避免盲目开设热门专业。例如,安徽等地高校增设智能制造、数字经济等专业,但需加强系统性评估与特色发展。

提升学生能力:强化“高阶认知+数字技能”

市场对复合型人才需求增加,毕业生需具备判断决策、解决复杂问题和沟通协作等能力。高校需深化课程改革和跨界实践,全面提升毕业生适应未来就业环境的综合能力。

2025届本科生平均起薪上涨12%,既是新兴产业崛起与区域经济分化的结果,也是高校专业结构调整与政策支持的体现。然而,就业市场结构性矛盾依然突出,高学历与低岗位的错配、民办本科招生遇冷等问题亟待解决。未来,唯有通过深化校企合作、优化专业设置、提升学生能力,才能构建高质量就业生态,助力青年实现职业理想。

本文为chigua原创文章,转载请保留版权和出处:http://726g.com/post/144493.html

评论列表