东京地铁惊现“荧光乌贼专列”:一场自然与都市的意外邂逅,但“百年首见”存疑

现象解析:荧光乌贼误入地铁的偶然事件

事件背景:

近期,日本东京地铁出现“荧光乌贼专列”的报道引发关注。据称,列车内发现大量荧光乌贼,车厢被蓝光照亮,形成罕见奇观。

荧光乌贼(学名:Watasenia scintillans)是一种小型深海乌贼,主要栖息于西北太平洋海域,包括日本海、日本周边海域(如富山湾)、中国东海等,水深200-600米的深海区域。

生物学特性:

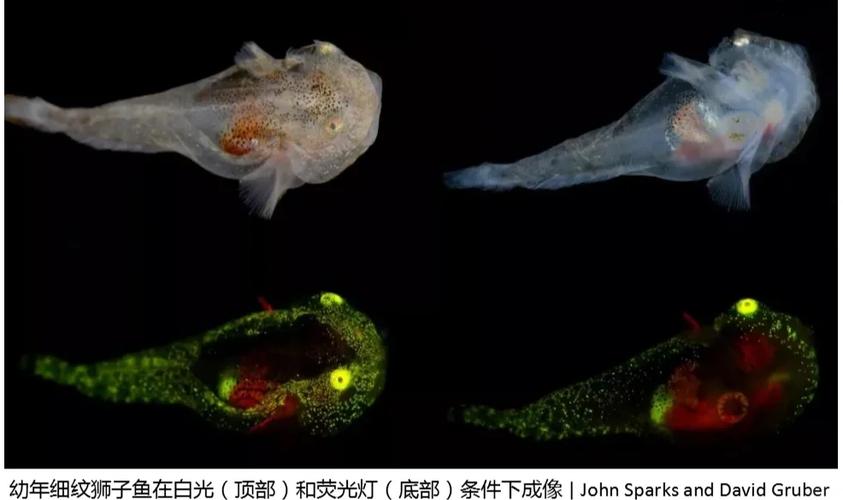

荧光乌贼体长约5-7厘米,雌性略大于雄性,通体透明,体内外布满微小发光器,尤其在触腕和眼部周围密集。全身约有1000个发光点,能发出蓝绿色荧光,由体内的荧光素与荧光素酶反应产生。

荧光乌贼的发光机制包括迷惑天敌(通过突然发光干扰捕食者视线)、求偶信号(繁殖期雄性会通过特定闪光模式吸引雌性)等。

事件推测:

荧光乌贼通常夜间上浮至浅海(甚至海面),白天返回深海。此次误入地铁,可能是因异常海流、天气变化或人类活动(如捕捞、排放)导致其偏离栖息地。

地铁车厢内的灯光、湿度或温度可能模拟了荧光乌贼的生存环境,导致其暂时停留。

争议与质疑:百年首见的真实性

“百年首见”说法存疑:

尽管荧光乌贼在富山湾等海域的聚集现象较为著名,但误入地铁车厢的事件极为罕见。目前无确凿证据表明这是“百年首见”的奇观。

生物学家指出,荧光乌贼的栖息地与人类活动区域重叠较少,此类事件可能仅是偶然个例。

媒体渲染与科学态度:

部分媒体为吸引流量,可能夸大事件的罕见性。科学家呼吁以客观态度看待自然现象,避免过度解读。

生物学家强调,荧光乌贼的发光行为是其生存策略的一部分,而非“神秘”或“超自然”现象。

社会反响:从猎奇到反思

公众关注与讨论:

事件在社交媒体上引发广泛讨论,部分网友称其为“都市与自然的奇妙邂逅”,也有人质疑其真实性。

东京地铁公司回应称,已对车厢进行清洁,并加强了对海洋生物误入的监测。

生态与环境保护的反思:

事件引发对海洋生态保护的关注。生物学家指出,荧光乌贼的栖息地正面临污染、过度捕捞等威胁,其误入人类活动区域可能是环境变化的信号。

公众呼吁加强对海洋生物的保护,减少人类活动对自然环境的干扰。

结语:一场偶然的自然奇观

“荧光乌贼专列”事件本质是荧光乌贼误入人类活动区域的偶然现象。尽管其罕见性引发关注,但“百年首见”的说法缺乏科学依据。此次事件提醒我们,自然与都市的边界并非绝对,人类活动对生态环境的影响需引起重视。正如一位生物学家所言:“我们应尊重自然的偶然性,同时反思人类与自然的关系。”

“东京地铁惊现‘荧光乌贼专列’”事件中,生物学家称“百年首见”的说法缺乏确凿证据,更可能是偶然事件。

荧光乌贼是一种小型深海乌贼,主要栖息于西北太平洋海域,包括日本海、日本周边海域(如富山湾)、中国东海等,水深200~600米的深海区域。其体长约5~7厘米,雌性略大于雄性,通体透明,体内外布满微小发光器,尤其在触腕和眼部周围密集。全身约有1000个发光点,能发出蓝绿色荧光,由体内的荧光素与荧光素酶反应产生。荧光乌贼的发光机制包括迷惑天敌(通过突然发光干扰捕食者视线)、求偶信号(繁殖期雄性会通过特定闪光模式吸引雌性)等。

此次荧光乌贼误入东京地铁车厢,可能是因异常海流、天气变化或人类活动(如捕捞、排放)导致其偏离栖息地。地铁车厢内的灯光、湿度或温度可能模拟了荧光乌贼的生存环境,导致其暂时停留。尽管荧光乌贼在富山湾等海域的聚集现象较为著名,但误入地铁车厢的事件极为罕见。目前无确凿证据表明这是“百年首见”的奇观,生物学家也指出,荧光乌贼的栖息地与人类活动区域重叠较少,此类事件可能仅是偶然个例。

评论列表