当课桌迎来"超龄新生":透视中国高等教育年龄壁垒的消融

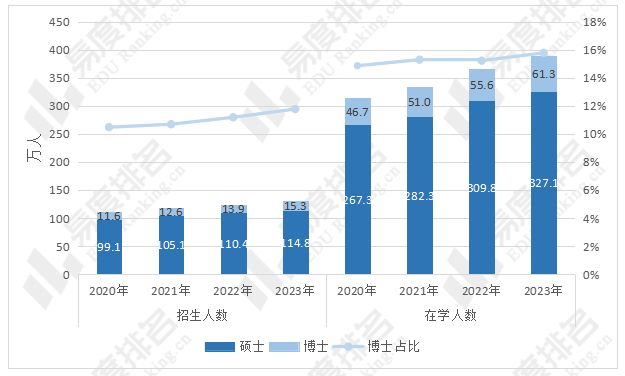

【数据聚焦】 教育部最新统计显示,2025年全国高校研究生新生中,30岁以上群体占比达15.7%,较五年前增长8.2个百分点。其中35-45岁"银发读研族"增速尤为显著,某985高校甚至出现52岁的新生代硕士生。

【现象深描】 在清华大学的通宵自习室里,鬓角微白的陈岩(化名)正在准备量子力学中期答辩。这位42岁的原汽车工程师,与95后同学们共用着同一套实验设备。"年轻时错过的学术梦,现在要亲手补回来",他擦拭着眼镜笑道。这样的场景正在全国340所研究生培养单位同步上演。

【多维驱动】

政策破冰:研究生招生取消年龄限制后,在职人员报考通道拓宽

职场倒逼:人工智能冲击下,35+群体学历升级需求激增

价值重构:终身学习理念渗透,中产阶层教育投资周期延长

高校转型:非全日制培养模式成熟,弹性学制提供可能

【破壁效应】

课堂生态:跨代际思维碰撞带来教学相长

科研转化:产业经验与学术训练产生化学反应

社会示范:破除"什么年龄该做什么事"的固有认知

【挑战待解】 ● 高校配套设施适老化改造滞后 ● 跨年龄段学生社交融合难题 ● 大龄学生家庭-学业-职场三重压力

【未来展望】 教育专家指出,这种"去年龄化"趋势或将重塑人才培养模式。某高校研究生院负责人透露,正在试点"学分银行"制度,允许分段完成学业。随着教育公平向纵深发展,"人生任何阶段都能按下重启键"正从理想变为现实。

评论列表