全球首个!该校用脑机接口帮失语症学生完成论文答辩

论文答辩中如何使用脑机接口技术?

在论文答辩中使用脑机接口技术辅助失语症学生表达,需结合技术原理、设备适配性、操作流程、实际应用场景及注意事项综合考量

技术原理与设备适配性

脑机接口技术通过采集大脑活动信号(如EEG、fMRI等),将其转化为计算机可识别的指令,实现人脑与外部设备的交互。在论文答辩场景中,需根据失语症患者的具体情况选择合适的设备。例如,非侵入式脑机接口设备(如脑电帽)安全性较高,适合健康成年人及部分患者;侵入式设备虽能获取高质量信号,但存在手术风险,更适合特定患者群体。

操作流程与信号解析

设备佩戴与校准:确保电极与头皮接触良好,避免油脂、污垢影响信号质量。佩戴后需进行个性化校准,通过认知任务或意念想象获取训练样本,提高设备精度。

信号采集与处理:采集过程中需保持头部稳定,避免剧烈运动或情绪波动。采集到的信号需经过滤波、去噪、特征提取等预处理步骤,以提高信噪比。

意图解码与指令输出:利用机器学习算法(如深度学习分类算法)对处理后的信号进行解码,将大脑活动模式转化为计算机命令(如文字输出、语音合成等)。

实际应用场景

在论文答辩中,失语症学生可通过脑机接口设备将思维转化为文字或语音,实现与评委的交流。例如,设备可实时解析学生的脑电信号,将其意图转化为文字显示在屏幕上,或通过语音合成器朗读出来。此外,还可结合增强现实(AR)技术,将刺激目标与物体视觉信息相结合,建立更自然的交互界面,提高表达效率。

注意事项与挑战

信号质量与稳定性:脑电信号易受外界环境、个体差异等因素影响,需通过优化算法和设备性能提高信号质量。

伦理与隐私保护:脑机接口技术涉及个人脑部活动信号的采集与处理,需严格保护用户隐私,遵循伦理规范。

用户适应性与培训:学生需进行适当训练,熟悉设备操作与控制命令,提高脑控操作的准确性与效率。

技术局限性:当前脑机接口技术仍存在信号采集不稳定、设备成本高等问题,需进一步研发与改进。

脑机接口技术有哪些最新的进展?

一、临床应用与医疗突破

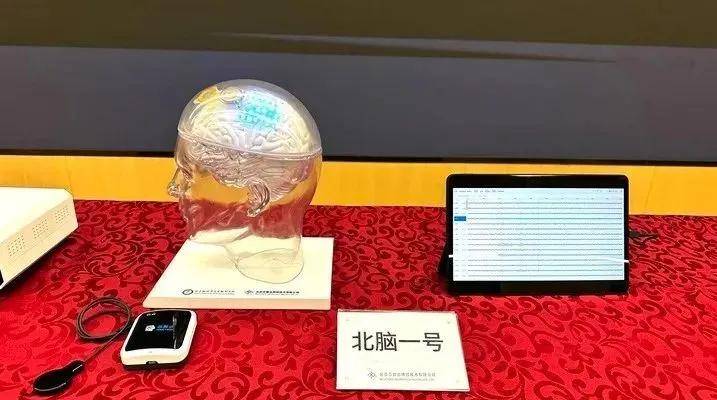

语言解码:北京脑科学与类脑研究所的“北脑一号”完成了国际首批柔性高通量半侵入式无线脑机系统的人体植入,实现了失语患者语言解码的突破。该系统针对渐冻症等导致的失语,帮助患者重建交流能力。

运动功能恢复:“北脑一号”还帮助瘫痪患者实现意念控制运动,通过精细运动解码,促进肢体运动功能康复。

脑肿瘤手术:四川大学华西医院利用侵入式脑机接口技术,成功将病人的脑胶质瘤切除,提高了肿瘤的全切率,减少了手术对大脑功能的损伤。

二、技术创新与设备研发

柔性高通量技术:“北脑一号”集成了中国自主研发的柔性高密度脑皮层电极,128通道同时采集的信号通量在同类产品中处于国际领先水平。

无线传输与供能:最新的侵入式设备开始采用无线供电和数据通信设计,患者只需在皮肤上贴附一个小线圈,即可给植入器供电并收发数据,使用体验大为改善。

脑电大模型:上海零唯一思公司研发的全球首个脑电大模型LaBraM,通过将脑电信号划分为通道补丁,设计神经频谱预测器和向量量化编码器,能够处理不同时长和通道数的脑电数据,在情绪识别等多个下游任务上性能优异。

三、应用场景拓展

老年认知健康筛查:四川大学华西医院研发的老年认知健康脑机接口“天鹅湖”系统,通过在手机或平板上进行5至10分钟的认知交互测试,实现认知障碍患者的早期筛查。

脑卒中康复治疗:非侵入式脑机接口技术“魔笛”能用于脑卒中康复治疗,可以识别超过4类运动意图信号,准确率可达90%以上。

情绪监测与评估:基于多模态生理信息的在线情绪检测评估系统,主要利用多模态生理信息对情绪进行在线检测与评估,为负面情绪预警、抑郁状态筛查和情况评估提供了有效手段。

评论列表