校园“夸夸群”VS“喷喷群”:当代大学生的情绪出口

——当赞美与批评成为Z世代的社交货币

一、现象溯源:从“彩虹屁”到“毒舌狂欢”

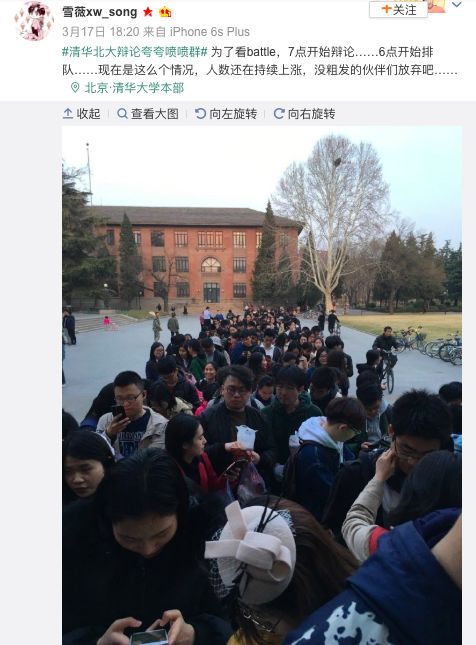

2019年,西安交大四名男生创建的“夸夸群”引爆高校社交圈,其核心规则是“只夸不杠”——哪怕你只是发个标点符号,也能收获上百条创意赞美13。同期,“喷喷群”反向走红,群友以犀利吐槽帮助求喷者“认清现实”,清华北大甚至为此展开“夸夸群VS喷喷群”的史诗级辩论

夸夸群:通过夸张的正面反馈制造即时快乐,如复旦学生实验失败后获赞“科研精神可嘉!失败是成功之母!”11

喷喷群:用幽默批判促成反思,例如北大学生吐槽“上课玩手机”被怼:“连摸鱼都不专心,活该挂科!

二、校园实战:解压神器还是社交泡沫?

典型案例:

复旦夸夸群:6个群超2000成员,高峰期每分钟涌入50条赞美,有学生因“午睡迟到”被夸“懂得养生”而重拾信心1132。

清华喷喷群:成员通过RAP式吐槽解构压力,如将“失恋”演绎成“恭喜摆脱渣男,明天男神排队”831。

运作机制对比:

三、心理博弈:情绪价值的双面性

夸夸群效应:

积极面:心理学中的“彩虹屁理论”证实,即便虚假赞美也能短期提升多巴胺分泌24。

隐患:过度依赖可能导致认知偏差,如某学生挂科后仍沉迷群内“学霸人设”14。

喷喷群悖论:

建设性:北大辩论队指出,“尖锐批评能培养抗压能力”20。

风险点:5%用户遭遇人身攻击,引发抑郁倾向25。

四、专家视点:虚拟安慰剂的世代症候

社会学家:反映当代大学生“激励匮乏”,现实中1个负面评价需5个正面评价抵消19。

心理学家:喷喷群的“快乐抬杠”实质是压力代偿,但治标不治本1422。

教育学者:建议高校将此类社群纳入心理健康体系,设置“夸喷平衡机制”26。

五、未来进化:从情绪出口到成长工具

2025年,部分高校已尝试改良模式:

浙大“夸喷转换群”:AI根据用户情绪状态自动切换夸/喷模式25。

武大“成长型夸夸群”:要求夸赞必须附带具体改进建议(如“PPT配色惊艳,但字体可加大”)5。

正如清华辩论队所言:“夸夸群是糖,喷喷群是药——健康的青春,需要甜苦均衡。”当年轻人游走于赞美与批评的钢丝上,这两种社群终将殊途同归:让每一代人都能找到属于自己的情绪方言

夸夸群与喷喷群的心理机制及影响分析

——基于心理学实验与社会心态的双重视角

一、心理学理论支撑:两种社群的认知基础

夸夸群的心理机制

"彩虹屁理论":研究表明,即便明知赞美夸张或虚假,大脑仍会分泌多巴胺产生愉悦感。这种效应源于人类对善意的本能接纳,与话语真实性无关(来源[14])。

无条件积极关注:人本主义心理学认为,夸夸群的运作类似心理咨询中的"无条件接纳",通过外部肯定帮助个体建立自我价值感(来源[14])。

赫洛克实验验证:1925年心理学实验显示,受表扬组表现最优,证明正向反馈能显著提升行为效能(来源[15])。

喷喷群的心理机制

认知失调缓解:通过接受批评,个体主动调整自我认知以减少"理想我"与"现实我"的差距,符合费斯廷格认知失调理论。

抗压训练场:北大辩论队指出,喷喷群的"快乐抬杠"实质是压力接种训练,帮助成员适应社会多元评价(来源[3][17])。

阿伦森效应警示:先贬后褒的评价最受欢迎,但持续负面反馈易引发抵触(来源[13])。

二、心理健康影响:双刃剑效应

典型案例:

复旦夸夸群中,学生因"午睡迟到"被夸"养生达人"而重拾信心,但后续出现逃避改进的现象[7]。

清华喷喷群通过RAP式吐槽帮助成员解构压力,但部分敏感个体因言辞激烈退出[3][17]。

三、社会心态溯源:Z世代的情绪代偿

激励匮乏症候

现实中1个负面评价需5个正面评价抵消,夸夸群提供"情感透支补偿"[1]。

喷喷群则反映青年对"虚伪社交礼仪"的反叛,追求真实表达[6]。

虚拟人格实验场

匿名性允许成员尝试非常态人格,如内向者在夸夸群中扮演"赞美大师"[6]。

电商平台"夸人服务"商业化(20元/次)暴露情感需求的商品化趋势[1]。

四、优化建议:从情绪出口到成长工具

夸夸群改良

浙大"夸喷转换群"引入AI情绪识别,动态调整反馈模式[7]。

武大要求夸赞附带具体建议(如"PPT配色好,但字体需加大"),避免空洞赞美[7]。

喷喷群规范

设置"毒舌指数"分级,保护敏感人群[11]。

结合"三明治法则"(批评+建议+鼓励)减少伤害[13]。

专家共识:

心理学家建议将两类社群纳入高校心理健康体系,建立"夸喷平衡机制"[6]。

社会学家警示,过度依赖虚拟评价可能导致现实社交能力退化[1]。

正如阿伦森实验揭示的,人类既渴望被赞美,也需要建设性批评。夸夸群是糖,喷喷群是药——健康的心理生态,需在甜与苦之间找到动态平衡。

评论列表