冰川深处的"诺亚方舟"再扩容:全球农业最后的防线正在加固

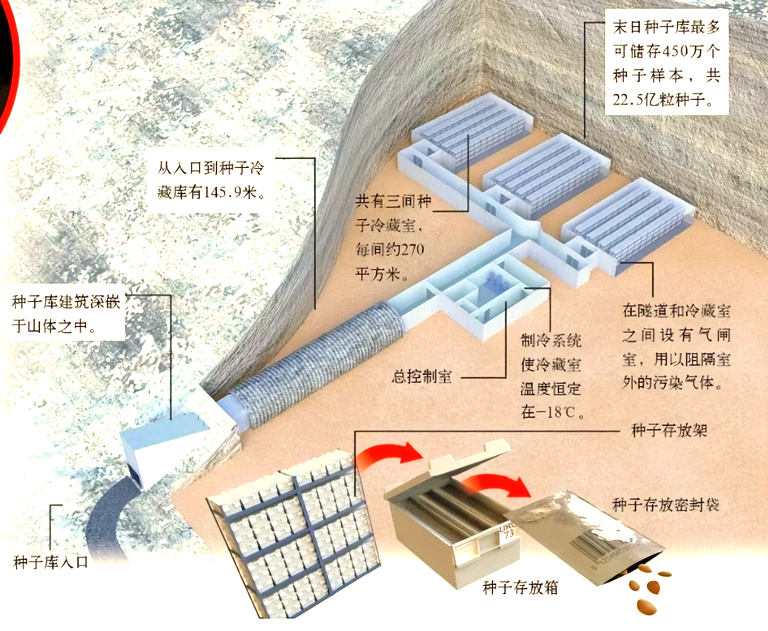

【北极圈特讯】当地时间2025年8月26日,位于斯瓦尔巴群岛永久冻土层的"全球种子库"迎来本年度最大规模种子入库。来自巴西、印度、乌克兰等23个国家的1.3万份珍贵作物种子,穿越极地暴风雪被封存在-18℃的钢制密封舱内。这座被称作"人类农业文明备份硬盘"的设施,总库存量由此突破136万份,相当于全球主要农作物基因多样性的三分之二。

一、冰原下的生物防火墙

战略储备升级

新入库种子包含濒危的安第斯千年藜麦、西非抗旱高粱等"气候难民作物"

每份种子经真空铝箔包装,理论保存年限从100年延长至300年

同步存入的还有全球首例 CRISPR 基因编辑抗旱水稻样本

末日预案激活

▸ 叙利亚内战期间(2015年)首次启用库存重建阿勒颇种子库

▸ 2024年菲律宾台风后迅速提供本地稻种复活样本

▸ 本次入库特别增加南极苔藓样本,应对极端气候下新型作物需求

二、种子外交背后的粮食战争

(数据可视化模块)全球种子库分布热力图显示:

红色预警区(种子库密度<1座/百万平方公里):撒哈拉以南非洲

黄色警戒区:东南亚季风带

挪威种子库接收的南半球物种同比增加217%

"这不是简单的仓储行为,"联合国粮农组织特派员埃琳娜·科斯塔在入库仪式上强调,"当马达加斯加暴雨摧毁香草种植园时,保存在这里的1967年原始样本将成为产业救星。"

三、冰川方舟的未解难题

尽管取得阶段性成果,科学家们仍面临三大挑战:

永久冻土层融化速度超预期,2024年入库通道首次出现渗水

基因专利争夺战导致23%作物样本法律状态存疑

微生物学家发现某些种子出现"低温休眠变异"现象

挪威农业大臣约翰·尼尔森在发布会上展示的"种子护照"系统引发关注:每份种子均配备区块链溯源二维码,记录其原产地气候数据、种植历史甚至传统食用方法。"我们不仅要保存种子,"尼尔森说,"更要保存与之共生的人类文明记忆。"

深度启示

这座距北极点1300公里的混凝土堡垒,正从单纯的物种冷藏库进化为全球农业神经系统。当菲律宾渔民通过种子库找回被台风卷走的祖传椰树品种,当乌克兰农学家用这里的小麦样本重建战火中的试验田,人类终于理解:最深重的危机往往需要最寒冷的解决方案。正如入口处铭刻的那句萨米族谚语:"当暴风雪来临,聪明的驯鹿会把鼻子埋进雪里——因为那里有春天。"

评论列表