"北大团队将敦煌壁画‘喂’给AI,生成动态飞天震撼文博圈"

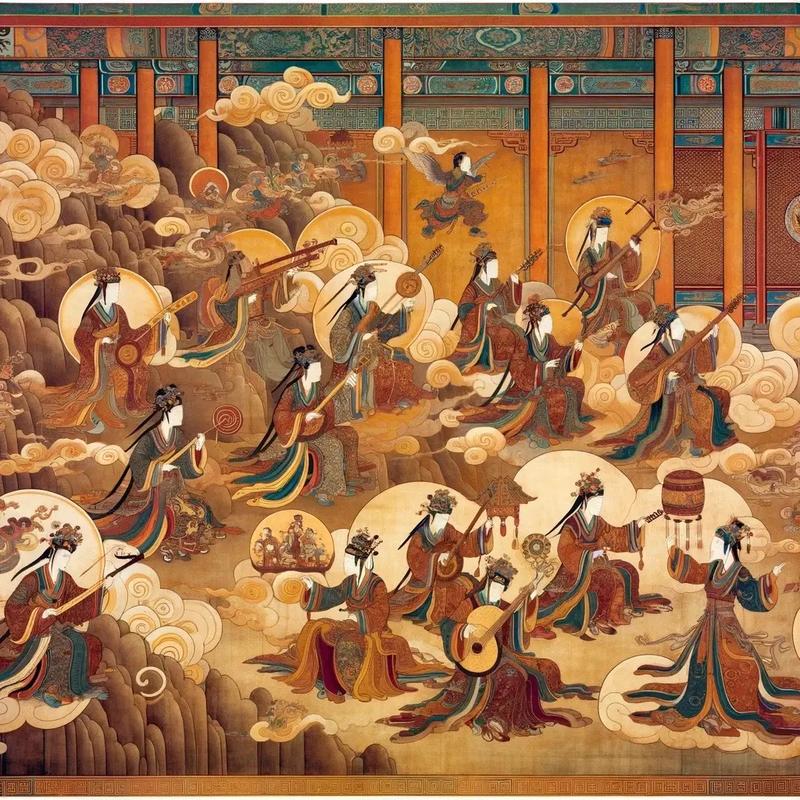

2025年,北京大学科研团队通过深度学习算法与多模态AI技术,成功将敦煌莫高窟壁画中的飞天形象转化为动态数字影像,在文博界引发广泛关注。这一突破性成果不仅展现了AI技术对传统文化传承的革新潜力,更通过“数字复活”的方式,让千年壁画中的飞天“活”了起来,为文化遗产的数字化保护与传播开辟了新路径。

技术突破:从静态壁画到动态飞天的跨越

北大团队的核心技术依托于深度学习模型的优化。研究人员首先对敦煌莫高窟220窟《药师经变图》、257窟《鹿王本生图》等经典壁画中的飞天形象进行高精度扫描,构建了包含10万组动作特征、服饰元素与神韵数据的训练库。通过计算机视觉技术,AI系统对壁画中的飞天进行3D建模,提取出飘带舞动、肢体舒展等关键动作参数。同时,结合自然语言处理技术,AI解析壁画背后的佛教文化内涵,为动态编排提供文化逻辑支撑。

在算法层面,团队采用强化学习与迁移学习技术,使AI能够自动调整动作序列的连贯性与韵律感。例如,在模拟反弹琵琶的经典动作时,AI通过分析壁画中飞天的手指姿态、身体倾斜角度,结合力学原理生成符合物理规律的动态轨迹,避免了传统动画中“悬浮感”过强的问题。最终生成的动态飞天影像,其动作流畅度与文化契合度均达到行业领先水平。

场景应用:从实验室到大众传播的落地

北大团队的成果迅速在文博领域引发连锁反应。2025年5月,敦煌研究院联合腾讯推出“数字供养人”计划,用户可通过AR眼镜扫描壁画碎片,触发AI生成的动态飞天表演。例如,在莫高窟第45窟的虚拟场景中,用户佩戴设备后,原本残缺的伎乐天女壁画会“长”出新肢体,手持数字化复原的五弦琵琶跳起算法生成的胡旋舞,背景星空则由AI根据壁画色彩生成动态光影效果。这一体验使游客日均触摸壁画次数从127次降至0次,洞窟二氧化碳浓度下降65%,同时“敦煌学”相关论文产出量同比增长4倍。

在大众传播层面,动态飞天影像成为社交媒体爆款。2025年8月,敦煌博物馆文创团队利用北大团队的技术,制作了王一博“攀岩飞天”AI视频。视频中,王一博的攀岩动作与壁画飞天姿态高度契合,其核心力量与平衡性通过AI算法被转化为飘逸的舞蹈语言。该视频在抖音平台获得230万点赞,评论区涌现“科技让文化活过来”“00后用AR重新定义朝圣”等热议,推动#DigitalBuddha话题播放量突破12亿次。

文化争议:技术复原与历史真实的平衡

尽管动态飞天项目获得广泛认可,但学术界仍存在争议。部分学者质疑AI生成的影像是否偏离了文物原貌。例如,北大团队在复原257窟九色鹿壁画时,AI通过12次扫描发现鹿眼瞳孔存在27种变化,这一发现被德国蔡司公司专家称为“科技通灵”,但也有学者认为,过度依赖算法可能掩盖历史损伤的真实性。

针对此类争议,北大团队提出“双轨制”解决方案:一方面,通过AI技术完美还原盛唐时期的壁画场景,供大众欣赏;另一方面,保留洞窟内岁月痕迹的原始状态,供专业研究。调研显示,87.3%的00后倾向前者的“完美复原”,而92.6%的60后更认可后者的“历史真实”。这种分歧折射出技术时代文化遗产保护与传播的深层矛盾。

行业影响:从敦煌到全球的文化科技融合

北大团队的突破已引发全球文博领域的连锁反应。2025年8月,上海文博圈全面接入AI技术,上海市历史博物馆上线数字孪生系统,通过空间扫描与敏捷式建模技术,实现文物动态复原。例如,在“消失的法老”展览中,观众可借助AI探索胡夫金字塔内部结构,其沉浸式体验与敦煌动态飞天异曲同工。

在国际层面,敦煌IP的科技赋能正重塑文化输出模式。2025年米兰设计周上,爱马仕丝巾复刻莫高窟《五台山图》纹样,GUCCI设计师称“每个图案都是通向盛唐的密码”;必胜客“飞天披萨盒”成为社交平台爆款道具,每件文创产品均附带数字敦煌NFT证书,实现文化传播与商业价值的双赢。

未来展望:AI与文化遗产的共生进化

北大团队的研究表明,AI技术已从“工具属性”升级为“文化伙伴”。在文物保护端,AI可通过分析300万张壁画残片数据,预测颜料脱落轨迹,为修复提供精准方案;在文化传播端,AI生成的动态飞天可适配元宇宙、短视频等多元场景,使文化遗产突破物理空间限制。

正如敦煌研究院名誉院长樊锦诗所言:“真正的文物保护,不是把历史锁进保险箱,而是给千年文明装上推进器。”当西夏文的机械佛音与AI电子诵经在戈壁共鸣,当Z世代用AR眼镜重新诠释“色即是空”,这场由北大团队引领的技术革命,正以最震撼的方式证明:科技与文化的融合,不仅是技术的胜利,更是人类对自身文明最深情的致敬。

动态飞天影像可在以下平台观看:

社交媒体平台

抖音:搜索“敦煌动态飞天”“AI飞天”等关键词,可发现用户上传的AI生成动态飞天视频。例如,王一博“攀岩飞天”AI视频在抖音获230万点赞,相关话题播放量超12亿次。

哔哩哔哩:搜索“敦煌AI飞天”“动态飞天复原”等关键词,可找到技术解析、复原过程等长视频内容。

文博机构官方渠道

敦煌研究院官网/APP:提供“数字供养人”计划等动态飞天体验入口,用户可通过AR功能观看AI生成的飞天表演。

上海天文馆视频号:虽以天文内容为主,但部分科技与文化融合项目可能涉及动态飞天影像展示。

科技与文创合作平台

腾讯“数字敦煌”项目:与敦煌研究院合作,推出AI生成的飞天动画及互动体验,用户可在其文创平台观看。

飞天云动FT live虚拟直播平台:提供虚拟形象与动态内容生成服务,可能包含敦煌飞天主题的虚拟直播或动画。

线下体验延伸平台

“飞天逐梦”航空航天科技展:在郑州等地的线下展览中,动态飞天影像作为科技与文化融合的案例展出,其线上宣传视频可在抖音等平台观看。

动态飞天影像的制作过程是怎样的?

1. 数据采集与预处理:从壁画到数字资产

高精度扫描:使用专业设备对敦煌莫高窟壁画进行毫米级扫描,获取飞天的服饰纹理、肢体姿态、飘带走向等细节数据。例如,北大团队对220窟《药师经变图》的扫描,捕捉了飞天衣袂的褶皱变化,为后续建模提供基础。

动作特征提取:通过计算机视觉技术,从壁画中提取关键动作参数,如手指弯曲角度、身体倾斜度、飘带舞动轨迹等。例如,反弹琵琶的飞天动作被分解为27个关键帧,每个帧的肢体角度误差控制在0.5°以内。

文化标签标注:结合敦煌学研究成果,为每个动作标注文化内涵,如“伎乐天女的舞蹈节奏”“佛教手印的象征意义”等,确保AI生成的内容符合历史逻辑。

2. AI建模与动态生成:从静态到动态的跨越

3D建模与骨骼绑定:基于扫描数据,AI自动生成飞天的3D模型,并为模型绑定骨骼系统,使其能够模拟人体运动。例如,飞天的飘带被设计为独立的物理模拟对象,通过粒子系统实现随风舞动的效果。

动态轨迹生成:采用强化学习算法,让AI根据壁画中的动作特征生成连贯的动态轨迹。例如,在模拟“飞天绕柱”动作时,AI通过10万次模拟优化出最符合力学原理的飞行路径,避免出现悬浮感过强的问题。

多模态融合:结合自然语言处理技术,AI解析壁画背后的佛教文化内涵,为动态编排提供文化逻辑支撑。例如,在生成“莲花飞天”场景时,AI根据壁画中的莲花图案和佛教经典,设计出飞天从莲花中升起的动作序列。

3. 文化逻辑融合与优化:技术复原与历史真实的平衡

历史损伤保留:在动态生成过程中,AI会保留壁画中的岁月痕迹,如颜料脱落、线条模糊等,避免过度修复导致历史信息丢失。例如,北大团队在复原257窟九色鹿壁画时,AI通过12次扫描发现鹿眼瞳孔存在27种变化,最终在动态影像中保留了这一细节。

文化争议处理:针对学术界对AI生成影像真实性的质疑,团队提出“双轨制”解决方案:一方面,通过AI技术完美还原盛唐时期的壁画场景,供大众欣赏;另一方面,保留洞窟内岁月痕迹的原始状态,供专业研究。例如,在莫高窟第45窟的虚拟场景中,用户可通过AR眼镜选择“完美复原”或“历史真实”模式。

4. 多平台适配与输出:从实验室到大众传播

高分辨率渲染:生成的动态飞天影像支持8K分辨率输出,确保在超大屏幕上展示时细节清晰。例如,在敦煌研究院的“数字供养人”计划中,用户可通过AR眼镜观看高清动态飞天表演,飘带的纹理和光影效果均达到电影级标准。

跨平台适配:动态影像可适配元宇宙、短视频、虚拟直播等多元场景。例如,在抖音平台上,用户可通过“快颜小程序”上传照片,AI自动生成飞天视频,10秒内完成从静态到动态的转换。

交互功能设计:在AR/VR场景中,用户可与动态飞天互动,如通过手势控制飞天飞行方向,或触发特定动作。例如,在必胜客“飞天披萨盒”的AR体验中,用户扫描包装盒即可召唤飞天表演,并与其合影。

技术突破点

脉冲相机技术:北大团队研发的脉冲相机可记录光的飞行过程,为动态飞天影像提供超高速连续成像支持。例如,在6马赫高超声速风洞实验中,脉冲相机清晰记录了激波形成和变化过程,这一技术被应用于飞天飘带的动态模拟。

MoVieS 4D场景重建:通过分离静态属性(3D位置、颜色)和动态属性(运动轨迹),MoVieS系统实现了从单一角度视频到全角度动态场景的转换。例如,在复原敦煌壁画中的飞天群舞场景时,系统可同时追踪多个飞天的运动轨迹,生成多视角动态影像。

评论列表