复活节岛石像:巨石搬运之谜与生态崩溃的警示

一、巨石搬运之谜:原始技术与工程奇迹的碰撞

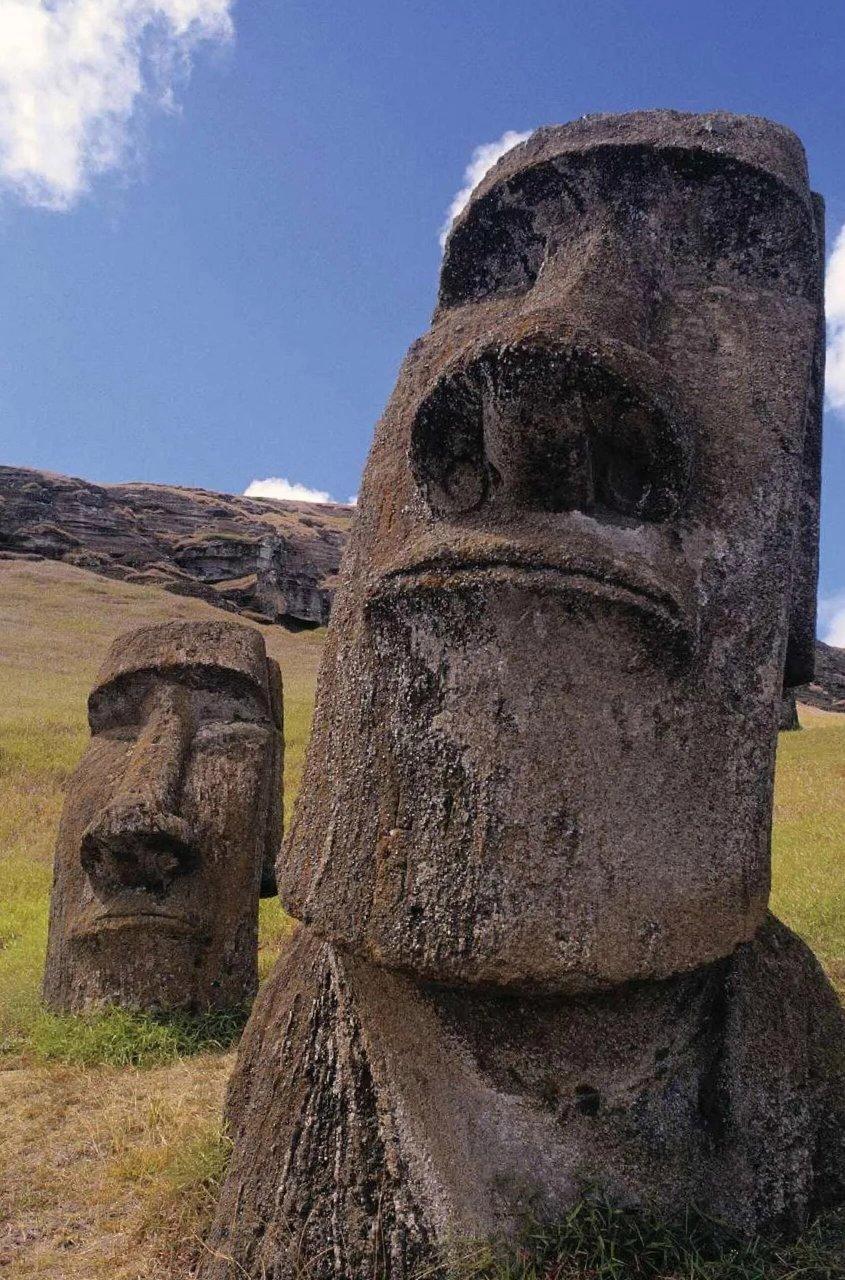

复活节岛石像(摩艾)的建造与运输堪称人类原始技术的巅峰挑战。全岛现存1043尊完整石像,平均高4米、重12.5吨,最大者高达11.5米、重82吨,部分石像还顶着2-11吨的红色凝灰岩头冠。这些巨石采自拉诺拉拉库火山口,需穿越11.2公里的崎岖火山地貌运至海岸线,而岛上缺乏大型机械和足够粗壮的树木制作滚木或橇具。

搬运假说与实验验证:

传统“圆木滚动说”:早期考古学家推测,古人可能用圆木作为滚轮运输石像。但岛上森林砍伐殆尽的遗迹表明,这一方法在石像建造高峰期(1250-1500年)已不可行。

“走动”运输实验:2012年,考古学家在夏威夷模拟实验显示,通过绳索绑住石像顶部和底部,多人协力前后晃动,可使石像逐步“走动”移动。实验中,5吨重的石像在1小时内移动了100米,证明少量人力即可完成运输。

外星干预假说:部分学者提出,石像的精密切割(误差小于1毫米)、平衡设计(重心前倾便于竖立)及艺术风格(长耳垂肩、高鼻深目)远超新石器时代波利尼西亚人的技术能力,可能是外星文明的杰作。然而,这一假说缺乏直接证据,更多被视为对未知技术的浪漫化解读。

技术断层与资源矛盾:

岛上发现的500余件石质工具多为黑曜石或玄武岩制成的手持凿具,用此类工具雕刻82吨巨像效率极低,且石像表面精细打磨的痕迹需远超原始工具的工艺支持。

金枪鱼椎骨的出土仅能说明有人在此进食,无法区分是原住民劳工还是外星监工团队的食物残留。

二、生态崩溃的警示:从繁荣到衰败的文明轨迹

复活节岛的生态崩溃是人类过度消耗自然资源的典型案例。公元7-14世纪,波利尼西亚人迁入岛屿时,岛上森林茂密、物种丰富,包括高达15米的棕榈树和6种陆鸟。然而,随着人口激增至1万-1.5万人,石像建造速度加快,森林被大规模砍伐用于运输石像、建造船只和房屋,导致土壤退化、动植物灭绝。

生态崩溃的连锁反应:

资源枯竭:

森林消失后,岛民无法制造大型独木舟进行远洋捕鱼,海豚等深海鱼类从饮食中消失。

陆鸟灭绝、托罗密罗树野外灭绝(20世纪60年代才通过人工培育重返岛屿),生态系统彻底崩溃。

社会动荡:

传说中“长耳族”与“短耳族”的冲突可能反映了资源竞争导致的社会分裂。许多石像被推倒,采石场工具散落一地,呈现突然停工状态,暗示工程因社会崩溃而中断。

粮食短缺、内部争斗和外部侵扰导致人口锐减,19世纪中叶岛上仅剩约100名幸存者。

文明衰败的启示:

复活节岛的命运与现代社会对资源的掠夺式开发高度相似,其崩溃理论成为环境保护的经典警示故事。

基因组研究显示,岛民在欧洲人到来前数百年已按自身生态方式生活,具有一定的可持续性。但人口激增和资源集中消耗(如石像建造)最终突破了生态阈值。

三、争议与反思:崩溃叙事的重构

近年来,部分学者对“复活节岛崩溃论”提出质疑:

人口未崩溃说:全基因组测序证实,现代岛民与古代波利尼西亚人存在紧密遗传关联,人口锐减可能更多由欧洲殖民者带来的疾病(如天花)导致,而非单纯生态崩溃。

生态韧性说:岛上居民在森林消失后转向农业种植(芋头、香蕉、甘蔗),并可能通过食用老鼠和海螺维持生存,显示了一定的适应能力。

外部接触说:2024年研究发现,公元1250-1430年间可能有美洲原住民抵达岛屿并与当地人通婚,为文明注入新血液,暗示岛屿并非完全孤立。

警示的永恒价值:

无论复活节岛的崩溃是彻底还是部分,其故事都揭示了生态平衡与文明发展的微妙关系。石像的沉默面孔不仅是对古代技术的惊叹,更是对现代人类的警示:当自然资源被过度索取时,繁荣的文明可能迅速化为泡影。

复活节岛石像:生态崩溃的历史警示与现代镜鉴

一、生态崩溃:从繁荣到衰败的闭环

复活节岛的生态崩溃是人类过度消耗自然资源的典型案例。公元7-14世纪,波利尼西亚人迁入岛屿时,岛上森林茂密、物种丰富,包括高达15米的棕榈树和6种陆鸟。然而,随着人口激增至1万-1.5万人,石像建造速度加快,森林被大规模砍伐用于运输石像、建造船只和房屋,导致土壤退化、动植物灭绝。

关键证据:

森林消失:火山湖沉积物显示,岛上棕榈树在16世纪前已基本消失,土壤侵蚀加剧,农业产量下降。

资源枯竭:森林消失后,岛民无法制造大型独木舟进行远洋捕鱼,海豚等深海鱼类从饮食中消失;陆鸟灭绝、托罗密罗树野外灭绝,生态系统彻底崩溃。

社会动荡:传说中“长耳族”与“短耳族”的冲突可能反映了资源竞争导致的社会分裂。许多石像被推倒,采石场工具散落一地,呈现突然停工状态,暗示工程因社会崩溃而中断。

现代启示:

复活节岛的命运与现代社会对资源的掠夺式开发高度相似。中国从汉代到清末的森林覆盖率持续下降、土地沙漠化加剧,印度河文明因过度灌溉导致土地盐碱化而衰落,两河流域因灌溉导致地下水位上升、土壤盐碱化,均印证了“资源耗尽-生态崩溃-文明衰败”的闭环。工业革命虽通过化石能源暂时突破了农业社会的资源约束,但全球生态承载力仍面临气候变化的严峻挑战。

二、技术反思:古代智慧与现代局限的碰撞

复活节岛石像的建造与运输技术至今仍是未解之谜,但其背后隐藏的技术矛盾与生态代价值得深思。

技术假说与争议:

“圆木滚动说”:早期考古学家推测,古人可能用圆木作为滚轮运输石像。但岛上森林砍伐殆尽的遗迹表明,这一方法在石像建造高峰期已不可行。

“走动”运输实验:2012年实验显示,通过绳索绑住石像顶部和底部,多人协力前后晃动,可使石像逐步“走动”移动。5吨重的石像在1小时内可移动100米,证明少量人力即可完成运输。然而,这一方法是否适用于82吨重的巨像仍存疑。

外星干预假说:部分学者提出,石像的精密切割、平衡设计及艺术风格远超新石器时代波利尼西亚人的技术能力,可能是外星文明的杰作。但这一假说缺乏直接证据,更多被视为对未知技术的浪漫化解读。

技术断层与资源矛盾:

岛上发现的500余件石质工具多为黑曜石或玄武岩制成的手持凿具,用此类工具雕刻82吨巨像效率极低,且石像表面精细打磨的痕迹需远超原始工具的工艺支持。

金枪鱼椎骨的出土仅能说明有人在此进食,无法区分是原住民劳工还是外星监工团队的食物残留。

现代技术困境:

工业革命虽通过化石能源突破了资源约束,但全球生态承载力已接近极限。复活节岛的教训表明,技术进步无法无限抵消生态破坏。若全球继续沿袭“高消耗、高排放”的发展模式,可能重蹈复活节岛的覆辙。

三、现代镜鉴:从历史教训到可持续未来

复活节岛的故事不仅是远古传说,更是文明存续的镜像寓言。其警示意义在当代愈发凸显:

生态承载力的硬约束:

复活节岛的崩溃源于人口增长超出环境承载力。现代全球人口已突破80亿,资源消耗速度远超地球再生能力。气候变化、生物多样性丧失、土地退化等问题,均是“复活节岛式”危机的全球版本。

技术双刃剑的反思:

工业革命虽带来繁荣,但也加剧了生态压力。化石能源的过度依赖导致温室气体排放激增,而可再生能源的推广仍面临技术、成本和政策障碍。复活节岛的教训提醒我们,技术进步必须与生态保护相平衡。

文化多样性与生态韧性:

复活节岛的封闭系统使其缺乏外部资源补充,加剧了生态崩溃。现代全球化虽促进了资源流动,但也导致文化同质化和生态脆弱性。保护文化多样性、增强生态韧性,是应对未来挑战的关键。

行动倡议:

减少碳排放:通过节能减排、发展可再生能源,降低对化石能源的依赖。

保护生物多样性:恢复森林、湿地等生态系统,维护地球生命支持系统。

推动可持续发展:将生态保护纳入政策制定,促进经济、社会与环境的协调发展。

评论列表