粤港澳大湾区GDP首破20万亿元,占全国总量18%

一、粤港澳大湾区经济总量及增长情况

2025年一季度数据:粤港澳大湾区内地9市贡献GDP超2.75万亿元,占广东全省的82.1%,同比增量近1800亿元。

2025年二季度预测:预计二季度大湾区GDP增长4.3%,显示出在复杂经济环境下的稳健增长态势。

全年预测:根据《广东蓝皮书:广东经济社会形势分析与预测(2025)》的预测,2025年广东地区生产总值同比增长5%左右,总量预计达到15万亿元左右。粤港澳大湾区作为广东经济的重要部分,其GDP总量虽会增长,但尚未达到20万亿元的水平。

二、粤港澳大湾区在全国经济中的地位

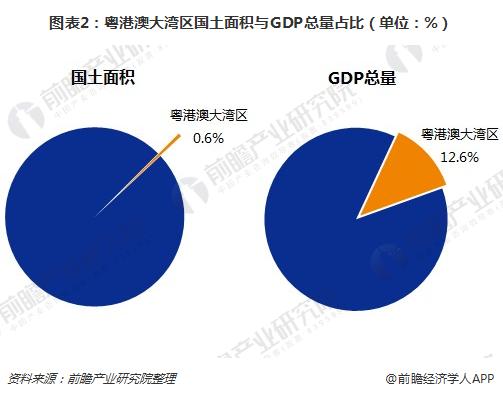

经济总量占比:粤港澳大湾区经济总量占全国比重长期保持在较高水平,但尚未达到18%。例如,2024年广东经济总量占全国比重长期保持在10%以上,珠三角九座城市的经济总量占据广东约八成。

经济增长动力:粤港澳大湾区的高技术产业、消费市场和外贸出口等成为经济增长的重要动力。例如,2025年上半年,大湾区高技术产业领航增长,深圳民用无人机、工业机器人等产量大幅增长。

三、粤港澳大湾区与其他湾区的比较

全球地位:粤港澳大湾区经济总量已经超过纽约湾区和旧金山湾区,与东京湾区并驾齐驱,跻身全球湾区第一梯队。

发展潜力:粤港澳大湾区在科技创新、产业升级和区域协同等方面具有巨大潜力,未来有望成为全球最具活力的湾区之一。

粤港澳大湾区与东京湾区的比较

一、基本概况

粤港澳大湾区:由中国广东省的广州、深圳、珠海等9个城市,以及香港、澳门两个特别行政区组成,总面积约5.6万平方公里,人口超过8600万。粤港澳大湾区是中国改革开放的前沿地带,是连接国内国际市场的重要桥梁。

东京湾区:主要包括东京、千叶、神奈川、埼玉等地区,总面积约1.3万平方公里,人口约4400万。东京湾区是日本乃至全球最成熟的都市圈之一,长期以来是日本经济的增长极。

二、产业结构

粤港澳大湾区:产业结构多元化,以制造业、科技创新和金融服务为主。深圳是中国科技创新中心,拥有华为、腾讯、大疆等全球知名企业;香港是国际金融中心,提供资本市场支持;广州则是华南地区的商业和物流枢纽。此外,珠海、东莞等城市也是先进制造业基地。

东京湾区:经济体系以高端制造业、金融服务、科技研发和文化创意产业为支柱。拥有丰田、索尼、三菱、软银等跨国巨头,东京证券交易所是亚洲最重要的资本市场之一。

三、城市功能分工

粤港澳大湾区:在“一国两制三关税区”的模式下,区域内城市功能分工较为复杂。深圳是科技创新、电子信息产业中心;广州是商业、制造业、教育、医疗中心;香港是国际金融、航运和贸易中心;澳门以旅游和博彩业为主,正在向文化创意产业转型。

东京湾区:城市功能较为集中且高度协同。东京是全球性金融中心、科技研发、文化创意中心;横滨是港口物流、汽车产业中心;千叶是化工、石化、制造业基地;埼玉是交通枢纽、食品和精密制造业中心。

四、交通基础设施

粤港澳大湾区:拥有世界级机场群(香港国际机场、广州白云机场、深圳宝安机场),高铁、高速公路网络完善,但跨境交通仍受“一国两制”影响。港珠澳大桥等基础设施增强了区域联动。

东京湾区:轨道交通极度发达,新干线、高速公路、高密度地铁形成完善体系。东京羽田机场、成田国际机场是全球重要航空枢纽。区域交通融合度极高,通勤便利。

五、竞争优势与发展潜力

粤港澳大湾区:作为世界制造中心,具有强大的供应链能力;创新能力突出,深圳已成为全球科技创新中心之一。但整体协调机制仍需进一步优化,跨境政策协调是关键。未来,粤港澳大湾区可以借鉴东京湾区的城市协同模式,优化区域经济布局。

东京湾区:经济成熟度高,全球产业链深度嵌入;研发投入高,全球专利数量领先。但面临人口老龄化、经济增长放缓的挑战。未来,东京湾区需推动产业创新,寻找新的增长动力。

六、数据对比

GDP总量:粤港澳大湾区以14万亿人民币的GDP超越东京湾区,成为全球第一大湾区(截至2024年数据)。

人均GDP:东京湾区人均GDP接近5万美元,粤港澳大湾区人均GDP接近2万美元,仍有提升空间。

创新实力:粤港澳大湾区在科技创新领域表现突出,如“深圳-香港-广州”创新集群在全球创新指数中首次超越“东京-横滨”集群,拿下全球第一。

评论列表