甘肃积石山地震重建完成,98%受灾群众入住新居

一、住房重建:超九成群众搬入新居

整体进度

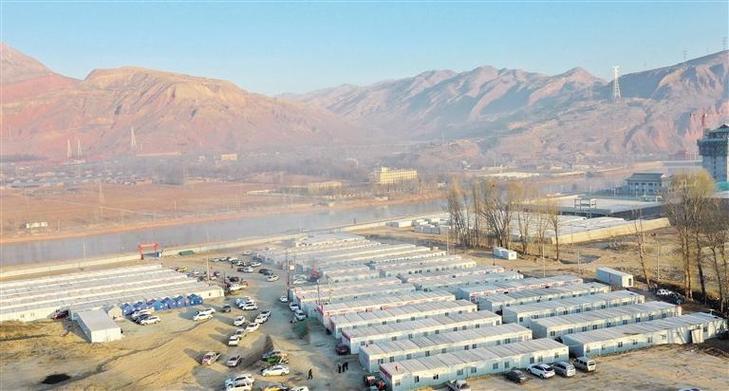

积石山县已完成10190户原址重建和92187户维修加固住房,1.08万户集中安置点住房建成入住,入住率超98%。

例如,大河家镇四堡子新村、刘集乡团结村等集中安置点,青灰色砖瓦庭院整齐排列,配套设施完善,生活气息浓郁。

政策支持

中央与地方财政协同发力,申请中央以工代赈资金7000多万元,为项目落地提供资金保障。

推广“以工代赈”政策,吸纳145名灾区群众参与重建,既加快工程进度,又促进就业增收。

群众反馈

82岁老人马占山感慨:“以前从没想过能住进这么敞亮的大房子,太感谢党和政府了!”

团结村村民马艾力通过政府帮扶开办民宿,旺季月收入超万元,实现“安居与乐业双重目标”。

二、基础设施:交通网络全面恢复

道路重建

71个交通项目、761.73公里道路全面完工,涵盖国道、县乡道及自然村组路,形成畅通的大动脉与毛细血管网络。

例如,G310线临夏段应用UHPC结合桥面板组合梁技术,提升抗震能力,成为科技重建的典范。

公共服务

209所学校完成维修加固,21所新建学校如期办学,保障教育连续性。

40个卫生类项目基本建成,路、水、电、暖、网实现“五通五稳”,民生需求全面覆盖。

三、产业发展:文旅与农业双轮驱动

文旅融合

结合灾后重建发展民宿经济,15家精品民宿、农家乐在团结村落地,带动3000余名群众家门口就业。

例如,吹麻滩镇林坪村以保安族传统刺绣为主题打造民宿,游客可体验非遗技艺,订单量持续增长。

农业升级

实施94个特色产业项目,建成千头牛万只羊繁育中心、6个标准化养殖小区及283座日光温室大棚。

创新“一圈一棚一股一贷一岗”联农带农模式,为群众增收提供长效支撑。

四、重建模式:科学规划与群众参与并重

顶层设计

省交通运输厅制定工作方案和管理规程,成立临时党支部强化党建引领,建立省、州、县三级会商机制。

编制交通专项规划时,结合道路受损情况与群众意愿,反复优化项目设计,确保资源精准投放。

群众主体作用

当地群众通过“以工代赈”参与重建,激发内生动力。例如,村子里的年轻人积极投工投劳,实现“重建家园与乡村振兴结合”。

太拔镇实行干部一对一挂钩帮扶机制,通过挂牌公示督促进度,确保每一户受灾家庭得到及时援助。

五、社会影响:彰显制度优势与团结精神

制度优越性

从机器轰鸣的建设现场到烟火升腾的生活场景,积石山的蜕变体现了社会主义制度集中力量办大事的优势。

中央与地方财政、社会各界倾力支援,形成“一方有难、八方支援”的强大合力。

精神传承

积石儿女以伟大抗震救灾精神为指引,在废墟上筑起新居,用坚韧与汗水谱写重建史诗。

老人眼含热泪的感激、村民开办民宿的喜悦,成为“中国温度”“中国力量”的生动注脚。

重建过程中有哪些感人故事?

群众互助与坚韧精神

马占山老人的新家:82岁的马占山老人原是石家洼村村民,地震中房屋受损严重。去年10月,他搬到了团结村安置点,住进了125平方米的新家。老人眼含热泪感慨道:“我以前从没想过能住进这么敞亮的大房子,太感谢党和政府了!”如今,老人一家其乐融融,女儿女婿在附近务工,孙子就读于临津中学。

苏杰的“废墟婚礼”:1998年出生的小伙子苏杰,所在的大河家镇陈家村是此次地震受灾最严重的村子之一。地震时,他正在筹备婚礼,两天后就是他和未婚妻的婚礼。没想到,地震先来了,震垮了房子,也毁掉了所有的婚礼筹备。震后2个多月,苏杰和未婚妻在“废墟”上举办了婚礼,他们在废墟上娶到了心爱的女孩,开启了新的生活。

李雪梅一家的新生活:52岁的李雪梅原在甘河滩村,震后房屋被毁。去年9月,他们搬进了新家,房子宽敞明亮,户型设计合理。说起家里的喜事时,李雪梅嘴角忍不住上扬:“上个月,儿子结婚完成了终身大事,女儿考入了理想的大学,福气连连,喜事一桩接一桩!”如今,日子过得一天比一天好。

党员干部的担当与奉献

石塬镇干部的坚守:地震发生后,作为重点受灾乡镇,石塬镇干部迅速响应,在2小时内全部返回单位并投身到抢险救援一线。人人分秒必争与时间赛跑,尽一切努力开展人员搜救、伤员救治和群众转移安置。经过高效配合,仅用4个小时便完成了现场搜救,最大程度保护了群众生命财产安全。

马玉虎的忙碌:积石山县发展和改革局局长马玉虎从震后一直忙到现在。地震发生在深夜,那时他和县上其他干部刚开完会,讨论第二年的项目规划。地震后,他第一时间投入抗震救灾,一个干部对接几个乡镇,挨个打电话确认老百姓的情况。震后第二天早上,他才跟家里联系上,好在家人都没事。

李自蛟的承诺:积石山县石塬镇党委书记李自蛟看到一户户群众搬进新家,忙碌了整整一年的他双眼湿润了。地震让肖红坪村村民张进伟的家园支离破碎。如今,张进伟站在新居前,脸上洋溢着满足与幸福的笑容。他感激地说:“真没想到,我还能住上这么好的房子。感谢党和政府。”

社会各界的支援与关爱

全国人民的牵挂:在灾后恢复重建过程中,全国人民时刻牵挂着积石山受灾群众。社会各界纷纷伸出援手,为灾区捐款捐物,提供了强大的物质和精神支持。

建筑专家的指导:甘肃省来了一批建筑专家指导村民重建房屋,为房屋建设把好“安全关”和“质量关”。村民的房子也挂上了“专家号”,确保了重建房屋的质量和安全性。

评论列表