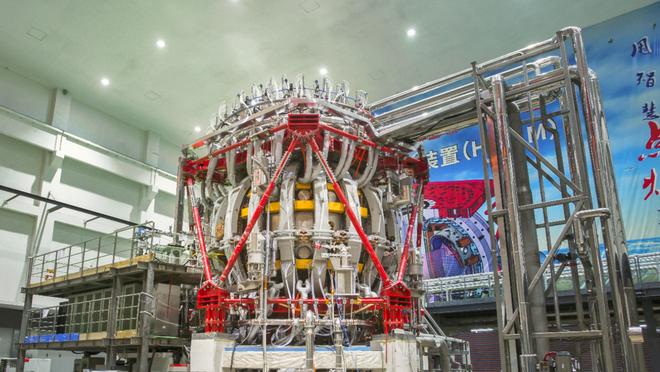

华中科大“人造太阳”装置创1亿℃运行新纪录

一、技术突破:1亿℃运行1066秒的里程碑意义

极端条件下的稳定运行

EAST装置通过超导托卡马克技术,将等离子体加热至1亿℃(太阳核心温度的6-7倍),并维持1066秒的稳态高约束模运行。这一突破解决了高温等离子体长期约束的难题,为未来聚变堆的持续燃烧提供了关键技术验证。

核心技术的自主创新

超导材料国产化:面对西方技术封锁,中国团队自主研发超导材料,实现EAST所有超导部件的国产化,并占据全球60%-70%的超导材料市场份额。

多技术集成:EAST汇聚了“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”“超大电流”等尖端技术,拥有近2000项专利,近百万个零部件协同工作。

工程与物理的双重挑战

等离子体控制:通过射频波加热、锂注入杂质抑制、偏滤器热排出等技术,解决了长脉冲运行中的等离子体稳定性问题。

磁测量优化:发展拟合权重模型,消除磁测量信号漂移,确保长时间尺度下的等离子体控制精度。

二、历史地位:从跟跑到领跑的跨越

全球对比

国际水平:其他国家的研究装置目前仅能实现70-100秒的稳态运行,而EAST的1066秒纪录将我国在高温等离子体、高约束模等离子体、磁约束研究方面推至世界前列。

里程碑节点:EAST自2006年建成以来,先后突破60秒、100秒、400秒等关卡,2023年实现403秒,2025年直接跃升至1066秒,持续刷新世界纪录。

科学价值

聚变能应用基础:此次实验首次模拟出未来聚变堆运行所需的环境,为“聚变商业电站”的商业化提供了关键数据支撑。

国际合作标杆:EAST作为国际热核聚变实验堆(ITER)的重要技术验证平台,其成果为全球核聚变研究提供了中国方案。

三、未来目标:从实验室到商业化的征程

短期目标(3-5年)

建成氘氚燃烧的聚变装置,实现全超导装置的输出大于输入(即聚变能产生量超过外部输入能量)。

中期目标(2035年)

建成中国的聚变释放堆,输出能量大于输入20倍,开启聚变能源的商业应用。

长期愿景

能源革命:核聚变能源的清洁高效特性,将彻底改变人类能源结构,实现能源自由。

星际航行:聚变能或为未来星际航行提供动力,推动人类文明向深空拓展。

人造太阳技术距离商业化还有多远?

一、当前技术突破:从实验室到工程验证

EAST装置的里程碑

2025年1月20日,中国全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)成功实现1亿℃等离子体运行1066秒,创下世界纪录。这一突破模拟了未来聚变堆运行所需的环境,为“聚变商业电站”提供了关键数据支撑。

全超导技术:采用铌钛合金超导线圈,液氦冷却至接近绝对零度,实现磁场稳定运行数小时至数天。

D形截面设计:提高等离子体稳定性,容纳更多等离子体,提升聚变功率密度。

主动冷却系统:钨铜复合材料第一壁承受极高热负荷,冷却水以每秒数米速度带走热量。

技术亮点:

中国环流三号(HL-3)的进展

2025年6月,HL-3实现等离子体电流100万安培、离子温度1亿℃、高约束模式运行,综合参数“聚变三乘积”达10²⁰量级,创下中国聚变新纪录。

高温超导磁体:显著提升磁场强度,缩小聚变堆体积,降低建造成本。

数字孪生系统:利用人工智能、大数据构建聚变装置数字模型,提升设计效率与运行安全性。

技术路径:

二、商业化目标:从实验堆到商用堆

中国聚变能源有限公司的布局

2024年7月22日,中国聚变能源有限公司在上海挂牌成立,标志着聚变技术从科研探索向工程化、产业化转型。

上海基地:聚焦聚变堆总体设计、高温超导磁体技术研发与验证。

成都基地:依托核工业西南物理研究院,建设聚变堆关键设备与材料工程验证平台。

2050年实现聚变能源商业化,遵循“实验堆—示范堆—商用堆”路径。

战略目标:

研发格局:

全球竞争与国家战略

国际对比:美国、德国、英国等国均发布聚变能国家战略,提出2040-2050年商业化目标。中国通过组建“国家队”,整合科研力量,加速技术迭代。

资本与产业融合:引入中国石油、上海未来聚变等战略投资者,形成“大企业主导、中小企业协同”的生态格局,分散研发风险,加速技术商业化。

三、挑战与展望:从技术可行到工程可行

核心难题

燃烧等离子体的稳态自持运行:需解决等离子体稳定性、杂质控制等问题。

材料性能维持:高温与高能中子环境下,材料需具备耐辐射、抗疲劳特性。

氚的循环与自持:实现氚的增殖与循环利用,降低运行成本。

工程化挑战

规模化与成本:传统托卡马克装置体积庞大、建设成本高昂。高温超导技术可缩小体积,但需进一步降低材料与制造成本。

安全性与可靠性:需确保聚变堆在极端条件下的安全运行,避免放射性泄漏风险。

未来展望

技术迭代加速:一批高性能托卡马克装置(如HL-3 DT、BEST、SPARC等)将于2027-2030年间建成运行,推动聚变能源进入高速迭代与工程验证阶段。

商业化路径清晰:通过“实验堆—示范堆—商用堆”三步走战略,中国有望在2050年实现聚变能源商业化,为全球能源结构转型提供“中国方案”。

评论列表