上海交大“元宇宙课堂”上线,学生化身虚拟考古学家

技术实现:虚实融合的沉浸式环境

上海交大“元宇宙课堂”依托超星智慧教学平台,融合数字孪生、虚拟仿真与AI智能体技术,构建了跨时空、可交互的虚拟学习空间。学生可通过轻量化XR眼镜或普通终端设备进入虚拟环境,化身虚拟角色(如考古学家)开展学习。例如:

空间计算技术:精准识别手势、眼神和语音指令,实现自然交互。学生可通过手势操作虚拟考古工具,观察文物三维模型,甚至“挖掘”虚拟遗址。

高精度三维建模:将汉代浑仪、现代全站仪等文物以动态三维形式还原,学生可多角度观察结构,触发动画演示工作原理,实现“触摸历史”的沉浸式体验。

教学模式:个性化与协作化并重

元宇宙课堂突破了传统教学的时空限制,支持个性化学习和跨地域协作:

AI智能体辅助教学:AI作为“副驾”提供实时反馈,根据学生答题情况动态调整教学内容。例如,若学生多次答错某知识点,AI会推送基础补习材料和互动实验。

跨地域协作项目:支持全国多所高校学生异地同堂学习,共同完成项目任务。例如,在“火星基地设计”项目中,学生可分工负责建筑设计、生命保障系统等模块,在虚拟环境中协作搭建模型。

应用场景:多学科融合的实践平台

元宇宙课堂覆盖了艺术设计、智慧城市、土木工程等多个学科领域,以下为典型应用场景:

艺术设计学院:

《AIGC辅助设计》元宇宙创学坊将企业真实展厅数字孪生为线上学习空间,学生可自主操控、探索设计流程。企业导师以虚拟形象进入课堂,与学生零距离互动,实现项目“零时差”融入教学。

智慧城市学院:

时空仪器馆:学生可“拆解”跨越古今的测量仪器,进行交互式操作。

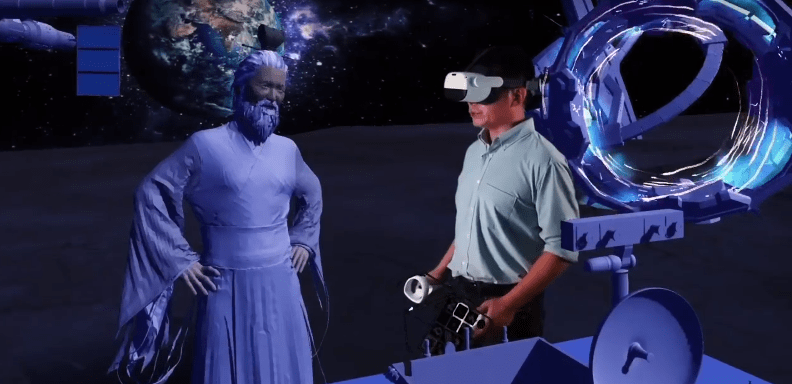

测绘名人堂:通过AI智能体训练出牛顿等学科巨匠的虚拟形象,学生可与其跨越时空对话,探讨科学伦理等议题。

土木工程学院:

智能结构交互感知微专业构建“微专业网状架构”,围绕桥梁全生命周期设计监测等真实项目,逆向开发课程。学生可在虚拟环境中进行实景测绘、BIM建模和受力测试,实现“具身学习”。

实际案例:从理论到实践的闭环

校史博物馆元宇宙项目:

上海交大附属小学学生曾设计校史博物馆“童声版”云展厅,通过VR技术360°全景再现展厅,并增加平面导航、热点标注等功能。这一项目体现了元宇宙技术从基础教育到高等教育的延伸潜力。

元宇宙手术台:

交大医学院学生在数字孪生系统操作“虚拟手术台”,实时反馈器械操作精度,允许无限次试错,实操评分精确到0.1毫米。这种训练模式显著提升了学生的临床技能。

学生如何化身虚拟考古学家?

一、技术支撑:虚实融合的考古学习环境

3D可视化与交互技术

学生佩戴轻量化XR眼镜或使用普通终端设备,即可进入高精度还原的考古场景。例如,在“时空仪器馆”中,汉代浑仪、现代全站仪等文物以动态三维模型呈现,学生可多角度观察结构,触发动画演示工作原理,甚至“拆解”仪器进行交互式操作,实现“触摸历史”的沉浸式体验。

数字孪生与虚拟仿真

通过数字孪生技术,真实考古遗址被复刻至虚拟空间。学生可在元宇宙中模拟实地挖掘过程,使用虚拟考古工具(如洛阳铲、刷子)清理土层,记录地层信息,并借助AI辅助分析文物年代与用途,降低真实操作的风险与成本。

二、教学模式:角色扮演与协作探究

虚拟化身与角色代入

学生创建个性化虚拟化身(如考古学家形象),以第一视角参与考古项目。例如,在“测绘名人堂”中,学生通过与牛顿等学科巨匠的AI智能体对话,探讨测量技术演变,或模拟团队分工,完成遗址测绘、文物修复等任务。

跨时空协作与项目制学习

元宇宙课堂支持全国多所高校学生异地同堂学习。学生可组队参与虚拟考古项目,如联合挖掘“虚拟三星堆”,通过实时语音、手势交互共享数据,协作完成遗址三维建模、文物分类与报告撰写,培养跨学科协作能力。

三、典型应用场景

虚拟考古挖掘实践

在“元宇宙考古工地”中,学生使用虚拟工具挖掘“数字文物”,通过AI识别文物类型,并记录挖掘日志。系统根据操作准确性、数据完整性评分,提供实时反馈,帮助学生掌握考古方法论。

文物修复与数字化保护

学生可在虚拟实验室中修复破损文物,如拼接陶片、补全青铜器纹饰。AI辅助分析文物材质与工艺,生成修复方案,同时学习数字化保护技术(如3D扫描、纹理映射),理解科技在文物保护中的应用。

考古学术思辨与伦理讨论

通过与AI智能体扮演的“考古学家”“当地居民”等角色对话,学生探讨文化遗产保护与开发的矛盾,或模拟学术会议辩论遗址价值,培养批判性思维与伦理意识。

四、实际案例与成效

校史博物馆元宇宙项目:上海交大附属小学学生曾设计校史博物馆“童声版”云展厅,通过VR技术360°全景再现展厅,并增加平面导航、热点标注等功能。这一项目体现了元宇宙技术从基础教育到高等教育的延伸潜力,为考古学习提供了可借鉴的展示与交互模式。

跨地域协作实践:交大元宇宙课堂支持全国12所高校学生异地同堂学习,通过虚拟同步教学空间开展“沉浸式项目会诊”,将千人规模实践教学的人均成本降至传统实验室的12%,同时提升了团队场景化教学的效率与临场感。

五、学习成效与理论依据

研究表明,虚拟化身能促进学习效果。学生在元宇宙中以考古学家身份操作时,其心电数据(ECG)显示更强的专注度与投入感,印证了“心流状态”与“共同在场”理论。此外,游戏化任务设计(如虚拟考古竞赛)提升了学生参与度,而AI智能体提供的实时反馈则强化了知识内化。

评论列表