《马里亚纳海沟的金属城:潜水器拍摄到金字塔群》

现有探测成果与“金属城”传说的矛盾

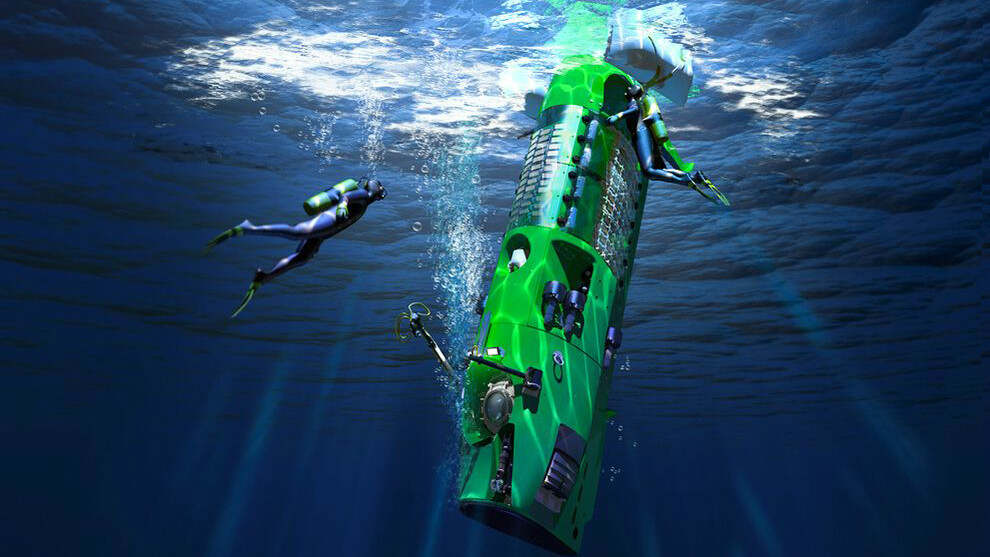

探测记录:人类对马里亚纳海沟的探测已持续数十年。1960年,美国“的里亚斯特”号首次抵达海沟底部;2012年,导演卡梅隆驾驶“深海挑战者”号再次下潜;2020年,中国“奋斗者”号成功坐底10909米,并实现万米洋底4K电视信号直播。这些探测均未发现类似“金属城”或“金字塔群”的人工结构。

环境限制:马里亚纳海沟底部压力高达1100个大气压,水温仅1-4℃,完全黑暗且缺氧。普通金属在此环境下会被瞬间压扁,人体暴露会粉碎。若存在金属结构,其材质与建造技术需远超当前人类认知,但现有科学证据不支持此类假设。

类似传说的历史与科学解释

历史案例:1960年探险记录中曾提及遇到直径20米的金属圆盘尾随,但推测为未知生物或地质现象,而非人工建筑。2012年卡梅隆下潜时拍摄到疑似金属光泽的巨型章鱼,引发“外星生命”猜想,但后续研究证实为自然生物。

科学视角:深海极端环境可能形成独特地质结构(如热液喷口、锰结核),但这些均属自然现象,与“金属城”或“金字塔群”无关。目前科学界未发现任何证据表明人类或外星文明曾在海沟底部建造此类结构。

公众对深海未知结构的兴趣来源

心理驱动:人类对未知领域的探索欲常催生神秘化解读。马里亚纳海沟作为地球最深处,其黑暗、高压、未知的特性易成为幻想载体。

媒体传播:部分网络内容为吸引眼球,可能夸大或虚构探测发现,导致“金属城”传说流传。但此类说法缺乏科学依据,不应被视为真实存在。

马里亚纳海沟有哪些神秘生物?

1. 小飞象章鱼(Dumbo Octopus)

特征:体长约20厘米,拥有类似大象耳朵的鳍状结构,身体呈橙红色并布满斑点。

生存策略:通过扇动鳍状结构提供游泳动力,每秒可扇动4-30次,宛如深海中的“芭蕾舞者”。

捕食方式:将猎物(如甲壳类、浮游生物)整个吞下,而非咀嚼。

栖息深度:3000-4000米,是已知生活环境最深的章鱼之一。

2. 哥布林鲨(Goblin Shark)

特征:体长可达5.5米,皮肤呈粉红色,头部延伸出匕首状的扁平吻部,颌骨可伸缩。

捕食方式:伏击型捕食者,利用体内电感器官感知猎物,突然伸出嘴巴产生负压吸入猎物。

栖息深度:通常分布于100米以下深海,可短时间下潜至1500米。

历史意义:起源可追溯至1.25亿年前,被誉为“活化石”。

3. 深海龙鱼(Dragonfish)

特征:体长约15厘米,无鳞片,皮肤光滑如鳗鱼,拥有锋利的牙齿和可下垂的发光须状突起。

生存策略:利用生物发光吸引猎物,部分种类能发出红光(海洋生物中罕见),用于照明或同类交流。

栖息深度:200-1800米,依赖生物发光在黑暗环境中生存。

4. 管眼鱼(Barreleye Fish)

特征:头部透明,内部有两个灵敏的桶形眼睛,通常指向上方以观察猎物轮廓。

适应机制:透明头部可能为收集更多光线,增强在深海中的竞争力。

栖息深度:762米以下,首次发现于1939年。

5. 望远镜章鱼(Telescope Octopus)

特征:体长约15厘米,触手长度可达身体一半,拥有独特的管状旋转眼球。

生存策略:几乎不主动移动,依靠水流推动身体,触手间形成精致带状物,呈现幽灵般形态。

栖息深度:2000米以下,水压相当于上百名成年人同时挤压。

6. 巨银斧鱼(Giant Hatchetfish)

特征:体长可达15厘米,身体瘦小且呈银色,形似斧头,拥有发光体。

生存策略:根据海面光线调整自身发光亮度,通过伪装术模糊身体轮廓,躲避捕食者。

栖息深度:近1524米,发光特性助其在深海中隐匿行踪。

7. 深海琵琶鱼(Deep-Sea Anglerfish)

特征:雌鱼体长约20厘米,雄鱼仅2.5厘米,头部长有发光诱饵。

繁殖方式:雄性融合至雌性体内,成为“精子储存箱”,供卵子受精。

捕食策略:利用发光诱饵吸引猎物,无需长距离游动觅食。

8. 皱鳃鲨(Frilled Shark)

特征:体长约2米,通体呈棕色,鳃裂上有褶皱纹路,游动方式类似蛇类。

捕食方式:突袭猎物,将猎物整个吞食,拥有两排可瞬间撕碎猎物的牙齿。

栖息深度:约1900米,水温上升时会向更深海域迁移。

9. 僵尸蠕虫(Osedax)

特征:雌性体长约5厘米,雄性极小,栖息于鲸鱼骨骼上。

生存策略:分泌酸性物质获取骨骼内物质,通过共生细菌转化蛋白质和脂肪为营养。

繁殖方式:雌性收集雄性于体内,受精卵释放至水中完成生命周期。

10. 马里亚纳狮子鱼(Mariana Snailfish)

特征:体长约25厘米,皮肤透明无色,部分器官增大,肌肉组织更薄。

适应机制:几乎无视觉能力,依赖其他感官在8000米深处生存,承受相当于1600头大象重量的水压。

生存极限:鱼类生存的极限深度约为8200米,超过此深度将不再有鱼类存在。

评论列表