《罗布泊的死亡之眼:卫星图像显示巨型瞳孔状湖泊》

一、罗布泊“大耳朵”地貌的科学成因

湖水退缩与盐壳沉积

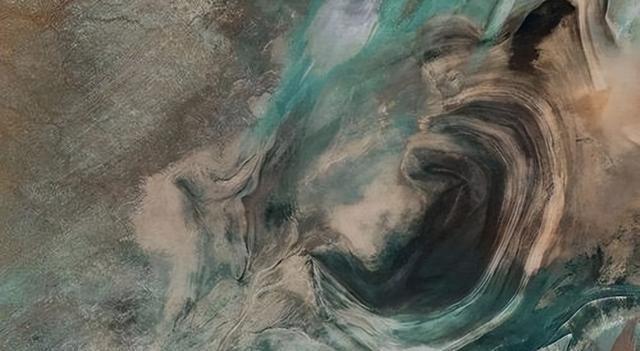

罗布泊曾是中国第二大内陆湖,20世纪因人类活动(如上游截水)和气候变化彻底干涸。其湖盆在干涸过程中,湖水周期性退缩,在湖滨形成多层盐壳沉积。这些盐壳因含盐量差异,在太阳光下折射出不同色彩,卫星图像中呈现为明暗相间的环状条纹,形似“瞳孔”或“耳轮”。

三角洲与半岛地形

罗布泊的“耳垂”部分由喀拉库顺湖注入形成的三角洲构成,而“耳孔”则是罗布泊东西湖之间的半岛。这些地形特征在卫星图像中与盐壳环带叠加,进一步强化了“瞳孔”般的视觉效果。

雷达遥感揭示的深层结构

多源雷达遥感图像显示,罗布泊古湖泊的干涸过程可分为6期,形成明暗相间的沉积层。这些沉积层在垂直剖面上呈现为“瞳孔”般的同心圆结构,暗含气候变迁与水文演化的历史信息。

二、卫星图像的技术解析

光学遥感与盐壳光谱反射

卫星光学图像中,罗布泊盐壳的氯化物等盐分高度集中,形成光谱反射性晶体物质。这些晶体在阳光照射下反射不同波长的光,形成浅色环带,构成“瞳孔”的视觉基础。

雷达遥感的穿透性验证

雷达遥感可穿透干燥盐壳层,揭示地下古河道、冲积扇等沉积结构。数据显示,罗布泊古湖泊分布范围可能超过1万平方公里,远大于此前认知的“大耳朵”区域(5350平方公里),暗示其“瞳孔”结构可能覆盖更广的地下空间。

三、生态与资源的“死亡之眼”隐喻

生态崩塌的警示

罗布泊从“生命绿洲”到“死亡之海”的转变,是人类活动与气候变化共同作用的结果。其“瞳孔”状地貌如同一只凝视的“死亡之眼”,警示着生态系统的脆弱性与不可逆性。

钾盐资源的“复活”契机

尽管地表生态崩溃,罗布泊地下却蕴藏着中国最丰富的钾盐矿。通过抽取地下卤水蒸发制钾,罗布泊已成为中国最大的钾肥生产基地。这一资源开发如同“死亡之眼”中透出的生机,为农业提供“救命稻草”,但同时也依赖人工输水维持生态平衡。

四、历史与文化的“时空之眼”

楼兰文明的兴衰密码

罗布泊的“瞳孔”地貌可能隐藏着楼兰文明兴衰的环境密码。通过分析盐壳沉积层中的气候指标(如湿度、植被覆盖度),科学家可重建古气候序列,揭示文明消亡与生态变迁的关联。

核试验场的“科学之眼”

罗布泊曾是中国核试验基地,其“瞳孔”状地貌在卫星图像中如同一只凝视天空的“科学之眼”。这一区域的地质稳定性与荒漠环境,为核试验提供了天然屏障,同时也成为干旱区地质研究的“实验室”。

卫星图像如何揭示罗布泊的“瞳孔”结构?

一、卫星图像中的“瞳孔”特征

罗布泊的“瞳孔”结构在卫星图像上表现为明暗相间的环状条纹,中心区域色调较浅,外围环带色调较深,整体形似一只巨大的眼睛。这种特征的形成与以下因素密切相关:

盐壳沉积的明暗对比

罗布泊干涸后,湖盆内形成了多层盐壳沉积。这些盐壳因含盐量、含沙量及地表粗糙度的差异,在卫星图像上呈现出不同的色调。例如:

浅色区域:盐壳含盐量高,地表光滑,反射率强,在卫星图像上呈现浅色。

深色区域:盐壳含沙量高或地表粗糙,反射率弱,在卫星图像上呈现深色。

洪流作用的环状条带

50年代后期,来自天山南坡的洪水携带大量泥沙进入罗布泊,冲击并溶蚀干湖盆,形成水下突出的环状条带。这些条带在卫星图像上表现为深浅交替的环状结构,进一步强化了“瞳孔”的视觉效果。

半岛与岛屿的地形控制

罗布泊的东西两湖之间存在一个大半岛,其南侧地形较高,洪流无法通过,形成了“瞳孔”的耳窝部分;北侧地形较低,洪流可通过,但影像条纹不清晰。这种地形差异在卫星图像上表现为中心浅色、外围深色的环状结构。

二、卫星图像揭示的“瞳孔”形成机制

湖泊退缩的年际韵律

罗布泊在干涸过程中,湖水因蒸发作用迅速退缩,形成清晰的水边线或滩脊线。这些线条在卫星图像上表现为环状条纹,记录了湖泊退缩的年际变化。例如:

冬季停滞:蒸发量小,湖水几乎停止退缩,盐壳在风浪作用下加厚,形成明显的“盐坎”或滩脊线。

春末夏初退缩:蒸发作用加强,湖水迅速下降,沿岸形成大片盐滩,留下清晰的水边线。

盐分结晶的顺序性

罗布泊在干涸过程中,湖水因蒸发作用浓度逐渐升高,不同盐类按溶解度顺序先后结晶析出:

这种盐分结晶的顺序性在卫星图像上表现为从中心向外围的色调渐变,进一步强化了“瞳孔”的结构。

方解石、碳酸盐:首先析出,形成浅色环带。

硫酸盐(石膏):随后析出,形成中间色调环带。

氯化物(石盐):最后析出,形成深色环带。

地下卤水的影响

罗布泊地下卤水的埋藏深度对卫星图像的色调有显著影响:

卤水埋深较浅(约1.5米):地面因卤水渗出而湿润,反射率降低,在卫星图像上呈深色。

卤水埋深较深:地面干燥,反射率较高,在卫星图像上呈浅色。

三、卫星图像的技术解析

光学遥感的应用

卫星光学图像通过捕捉盐壳的光谱反射特征,揭示了罗布泊的“瞳孔”结构。例如:

浅色盐壳:反射率高,在卫星图像上呈现亮白色。

深色盐壳:反射率低,在卫星图像上呈现暗灰色。

雷达遥感的穿透性验证

雷达遥感可穿透干燥盐壳层,揭示地下古河道、冲积扇等沉积结构。数据显示,罗布泊古湖泊的分布范围可能超过1万平方公里,远大于此前认知的“大耳朵”区域(5350平方公里),暗示其“瞳孔”结构可能覆盖更广的地下空间。

四、“瞳孔”结构的生态与资源意义

生态崩塌的警示

罗布泊从“生命绿洲”到“死亡之海”的转变,是人类活动与气候变化共同作用的结果。其“瞳孔”状地貌如同一只凝视的“死亡之眼”,警示着生态系统的脆弱性与不可逆性。

钾盐资源的“复活”契机

尽管地表生态崩溃,罗布泊地下却蕴藏着中国最丰富的钾盐矿。通过抽取地下卤水蒸发制钾,罗布泊已成为中国最大的钾肥生产基地。这一资源开发如同“死亡之眼”中透出的生机,为农业提供“救命稻草”,但同时也依赖人工输水维持生态平衡。

评论列表