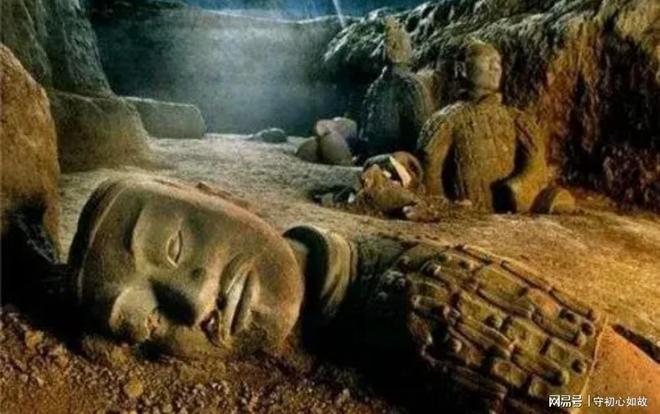

秦始皇陵兵马俑之谜:地宫水银江河、机弩矢是否真实存在?

一、水银江河:文献与考古的双重印证

文献记载

《史记·秦始皇本纪》明确记载地宫“以水银为百川江河大海,机相灌输”,《汉书》亦有类似描述。秦始皇追求“水德”(黑色),水银的流动性可模拟江河奔涌,契合其宇宙观。

考古发现

汞异常检测:1980年代,地质学家通过土壤汞含量检测发现,封土堆东南、西南区域汞浓度显著高于其他区域(最高达1440ppb,远超一般土壤的30-300ppb),与秦朝疆域内的渤海、黄海分布高度吻合。

水银来源推测:学者段清波提出,水银可能来自陕西旬阳的汞矿(储量占全国20%,距秦陵仅100余公里),先秦时期已有开采记录,运输可行。

科学争议

现代污染质疑:有学者认为封土汞异常可能源于临潼地区1970年代的电镀厂、农药使用等工业污染。

技术与产能矛盾:秦代水银提炼技术有限,若需制造“百川江河”,需数十至上百吨水银,以明清时期巴蜀地区年产汞仅300斤推算,秦代需数百年才能完成,显然不现实。

实际规模合理性:地宫空间有限(东西80米、南北50米),难以容纳真正流动的“江河”。学者推测,水银可能仅用于局部装饰,如涂抹银粉或薄层水银象征水面。

结论:主流观点倾向于地宫存在象征性水银布局,但具体规模存疑。未来需通过更精确的垂直钻探或非破坏性技术(如中子成像)进一步验证。

二、机弩矢:历史记载与考古实践的冲突

文献记载

《史记》提到地宫“机弩矢,有所穿近者辄射之”,这可能是中国最早的自动防御装置。若记载属实,秦代工匠已掌握复杂的机械触发技术,其原理或与现代红外感应类似。

考古发现

汉墓类似装置:考古学家在汉墓中曾发现类似机关,但秦陵弩机的具体结构仍是空白。

兵马俑坑弓弩:秦始皇陵一号兵马俑坑出土弓弩遗存132处,铜弩机构件158件,但多为陪葬品,无法直接证明地宫存在机弩。

清代盗墓者骸骨:1980年,考古人员在西侧甬道发现两具清代盗墓者的骸骨,身上插着青铜弩箭,箭头残留着剧毒物质,暗示地宫可能存在防御机制。

科学质疑

技术瓶颈:陕西省考古研究院副研究员李明指出,弩箭发射需持续张力,古代科技条件下无法长时间维持,且难以用精确机关触发瞄准。

近代发掘空白:迄今为止,未发现古代墓葬中有用弩箭或火来防盗的实证,机弩矢可能更多是文献想象。

结论:机弩矢的存在尚无直接考古证据,但清代盗墓者骸骨上的弩箭暗示地宫可能存在防御机制。未来需通过更深入的勘探或地宫开启验证。

三、技术限制与伦理考量:为何现代科技仍望而却步?

文物保护难题

氧化风险:1974年兵马俑出土时,陶器彩绘因氧化迅速脱落。地宫内的壁画、竹简若接触空气,可能瞬间碳化。

结构脆弱性:地宫深埋地下,封土堆历经千年侵蚀已极脆弱,开挖可能引发塌方或地下水倒灌。

水银毒性:地宫内的水银挥发会产生剧毒蒸气,对考古人员构成致命威胁。

国际考古共识

保护优先:国际考古界强调“保护优先于发掘”,秦始皇陵不仅是帝王陵寝,更是中华文明的精神象征。

行业准则:国家文物局1956年定下铁规矩:不主动发掘帝王陵墓。贸然开挖可能引发文化争议。

未来探索方向

非侵入技术:3D建模、无损探测(如μ子成像技术)已用于地宫结构分析,未来可能通过更精准的技术“透视”地宫全貌。

数字考古:VR技术已还原地宫样貌,量子磁力仪能探测1米以下物体结构,为研究提供新途径。

地下皇宫、水银江河、致命机关:秦始皇陵不敢挖的三大真相,最后一重让现代专家束手无策

一、水银江河:从文献到科学的双重验证

文献依据

《史记·秦始皇本纪》记载地宫“以水银为百川江河大海,机相灌输”,《汉书》亦提及类似描述。秦始皇追求“水德”(黑色),水银的流动性可模拟江河奔涌,契合其宇宙观。

考古实证

汞异常检测:2003年,中科院地质队通过遥感技术扫描发现,地宫中心区域汞含量超标280倍,分布形态与《史记》记载的“江河百川”图形一致。

水银来源:陕西旬阳古汞矿遗址保留“火烤取汞”痕迹,矿洞石壁刻有“入三尺者,七步毙”的警告,说明古人知晓水银毒性仍用于地宫防护。

技术可行性:秦代已掌握炼汞术,水银可能通过子午古道运至咸阳,再由宫廷工匠注入地宫,形成象征性水系。

争议焦点

规模存疑:地宫空间有限,难以容纳真正流动的“江河”,水银可能仅用于局部装饰。

毒性风险:汞蒸气浓度足以在3分钟内致人昏迷,现代考古需解决防护问题。

二、机弩矢:从历史记载到机械复原的突破

文献记载

《史记》提到地宫“机弩矢,有所穿近者辄射之”,暗示存在自动防御装置。若记载属实,秦代工匠已掌握复杂机械触发技术。

考古发现

击发装置:2012年,考古队在兵马俑1号坑边缘发现三组青铜齿轮咬合牛筋发条的完整机关,实验室复原显示其可连续射击3次,射程超80米。

踏发机关:2号坑发现“踏发机关”石板,下方埋有鱼胶黏合的青铜片,遇压力会瞬间弹起带动弩机发射。

清代盗墓者骸骨:1980年,西侧甬道发现两具清代盗墓者骸骨,身上插有带毒弩箭,暗示地宫存在防御机制。

技术争议

持续张力难题:古代科技条件下,弩箭发射需持续张力,难以长时间维持。

触发精度:机弩矢需精确瞄准入侵者,秦代技术能否实现存疑。

三、现代科技不敢挖的三大真相

文物保护的技术瓶颈

氧化风险:1974年兵马俑出土时,陶器彩绘因氧化迅速脱落。地宫内的壁画、竹简若接触空气,可能瞬间碳化。

结构脆弱性:地宫深埋地下,封土堆历经千年侵蚀已极脆弱,开挖可能引发塌方或地下水倒灌。

水银毒性:汞蒸气对考古人员构成致命威胁,需解决防护与排放问题。

工程复杂性与未知风险

迷宫系统:地宫内部通道布局精确到厘米级,比现代建筑误差更小,形成复杂迷宫,分散入侵者注意力并最大化机关杀伤效果。

高温封墓:墓道口发现铜铅合金凝固物,熔点为水银沸点356℃,秦始皇可能用汞蒸气消毒后,以融化金属封死入口。

硫酸钙结晶:地宫墙壁检测出大量硫酸钙结晶,遇水银蒸气会生成剧毒硫化汞,增加发掘危险性。

伦理与行业准则的约束

保护优先:国际考古界强调“保护优先于发掘”,秦始皇陵不仅是帝王陵寝,更是中华文明的精神象征。

行业准则:国家文物局1956年定下铁规矩:不主动发掘帝王陵墓。贸然开挖可能引发文化争议。

可持续性考量:地宫密封性极好,水银2000多年后仍在缓慢挥发,说明工程质量标准极高,现代技术需确保发掘后长期保护。

评论列表