中国空间站完成在轨建造,开启长期驻留时代

中国空间站完成在轨建造并开启长期驻留时代,标志着我国航天事业迈入稳定运营与深度探索并重的新阶段,具有里程碑式的战略意义。

一、技术突破:从建造到运营的跨越

模块化组装完成

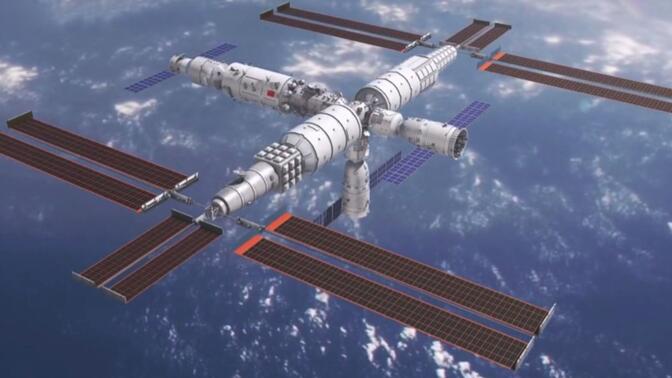

中国空间站以“天和核心舱”为基座,通过“问天实验舱”和“梦天实验舱”的对接,形成三舱“T”字构型。这一设计不仅优化了空间利用率,还为长期驻留提供了更稳定的结构支撑。例如,问天实验舱的加入使太空实验室空间扩大,实验机柜数量增加,舱外机械臂从单一升级为一大一小双臂配置,显著提升了舱外作业能力。

在轨技术验证

在建造阶段,我国完成了核心舱环控生保系统、货运飞船物资补给、载人飞船交会对接等关键技术验证。例如,神舟十二号至十四号乘组通过舱外安装工具、验证舱外服性能等任务,为长期驻留积累了实操经验。2022年11月,神舟十五号与神舟十四号乘组“太空会师”,首次实现两个乘组在轨交接,标志着我国已掌握空间站连续值守的核心技术。

二、运营模式:常态化轮换与科学实验

“新老乘组”轮换机制

中国空间站采用“新乘组先上去,老乘组再下来”的轮换模式,确保空间站始终处于有人值守状态。例如,神舟十五号乘组入驻后,与神舟十四号乘组共同工作5天,完成设备交接和任务衔接。这种模式不仅保障了空间站的连续运行,还为航天员提供了适应太空环境的过渡期。

长期科学实验体系

长期驻留为空间科学实验提供了稳定平台。航天员需完成15个科学实验机柜的解锁、安装与测试,涉及空间科学研究与应用、航天医学、航天技术等领域40余项实验。例如,梦天实验舱聚焦微重力科学研究,问天实验舱侧重空间生命科学,两者协同推动基础科学与应用技术创新。

三、战略意义:从技术积累到国际合作

提升航天实力与国际影响力

长期驻留标志着中国空间站从短期试验向长期探索过渡,是我国航天技术成熟的体现。通过持续积累太空生活、生命保障等关键技术经验,我国在航天领域的自主创新能力显著增强。同时,这一成就提升了我国在国际航天合作中的话语权,为全球航天技术发展贡献了中国方案。

深化国际合作与资源共享

中国空间站为国际航天合作提供了优质平台。各国可共同参与设计、建造和运营,共享实验资源与成果。例如,我国已与多个国家开展联合实验项目,推动微重力物理、生物技术等领域的国际合作。这种开放模式不仅促进了全球航天技术进步,还为我国参与深空探测奠定了基础。

为深空探测奠定技术基础

长期驻留验证了远距离航天技术,积累了星际航行所需的经验。例如,航天员需在微重力环境下长期生活,这为未来月球、火星等深空探测任务提供了生命保障和作业模式的参考。此外,空间站的物资补给、设备维护等经验,也可直接应用于深空探测器的在轨服务。

中国空间站未来有哪些科学实验计划?

一、核心实验领域与方向

空间生命科学与人体研究

细胞与组织研究:探究微重力环境对细胞分裂、组织发育的影响,例如心肌细胞与内皮细胞共培养研究血栓形成机制,三脑类脑体(大脑皮层、丘脑、小脑细胞组合)共培养探索运动能力变化。

传统医学应用:测试调节神经细胞的经典方剂对记忆力的改善效果,为宇航员认知功能下降问题提供解决方案。

健康保障:研究长期太空驻留对骨骼、肌肉、心血管系统的影响,开发预防骨质疏松、肌肉萎缩的对策。

微重力物理科学

流体与热物理:观察微重力下流体行为、相变过程,为新型材料制备和工业设计提供理论支持。

空间材料科学:研究高温材料在微重力中的结晶过程,优化材料性能。

燃烧实验:揭示微重力燃烧机制,应用于火灾预防和新型能源开发。

空间天文与地球科学

天文观测:通过2米口径巡天空间望远镜,开展宇宙起源、暗物质、星系演化等研究。

地球观测:监测全球气候变化、海洋和陆地环境变化,支持自然灾害预警和资源管理。

空间新技术与应用

在轨制造与建造:开发太空3D打印技术,实现大型结构在轨组装。

空间机器人:研发自主作业机器人,支持舱外维修、科学实验操作。

空间信息与精密测量:提升航天器定位、导航和通信能力,为深空探测奠定基础。

二、实验设施与平台

舱内实验柜:配置生命生态、生物技术、流体物理等20余个科学实验柜,支持细胞培养、材料合成、物理现象观测等实验。

舱外实验平台:设置3个舱外暴露平台,用于空间环境效应研究、材料耐久性测试等。

巡天空间望远镜:与空间站共轨飞行,具备高分辨率天文观测能力,支持深空探测和宇宙学研究。

三、实验规划与实施机制

滚动征集与遴选:每两至三年征集一次实验项目,通过科学评估和工程论证后纳入任务池,按优先级分批实施。

天地协同研究:利用地面实验基地模拟太空环境,开展实验预研和比对分析,确保空间实验高效进行。

国际合作:与巴基斯坦等国家开展联合实验,未来计划接纳外籍航天员参与空间站任务,推动全球空间科学合作。

四、阶段性目标与成果

短期(2025-2027年):完成180余项在轨实验,发表500余篇高水平论文,获批150余项专利,重点突破微重力燃烧、细胞培养等技术。

中期(2028-2035年):扩展实验领域至15个方向,形成位居世界前列的原创成果,支持载人月球探测和国际月球科研站建设。

长期(2036-2050年):在极端宇宙、日地全景、宜居行星等五大主题上取得国际领先突破,推动空间科学全面繁荣。

五、战略意义与影响

科学突破:揭示微重力环境下物质运动和生命活动规律,深化对宇宙起源、地球环境、生命本质的理解。

技术驱动:带动传感器、精密光学仪器、高性能探测器等技术进步,引发新一轮科技革命。

国际合作:通过数据共享、联合研究和技术合作,提升我国在国际空间科学领域的影响力,推动全球空间科学共同发展。

评论列表