日本核污水排海第二阶段启动,中韩强化海鲜辐射检测标准

日本核污水排海第二阶段启动情况

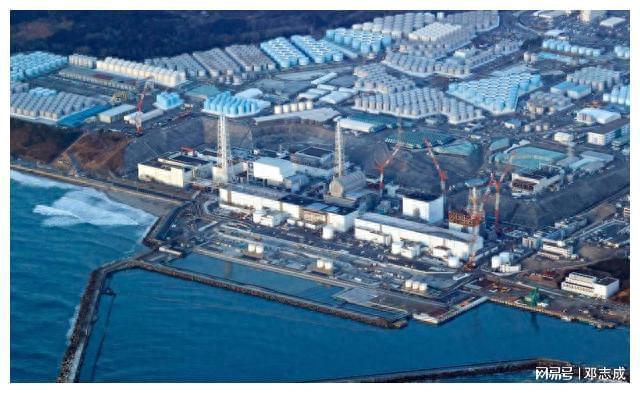

日本于2023年10月5日启动福岛核污染水第二轮排海,计划排放总量约7800吨,排放周期17天。此轮排放与8月24日启动的首轮排放量基本持平,两轮累计已向太平洋排放约1.5万吨核污染水。日本政府宣称排放的是经“多核素处理系统”处理并稀释后的水,但该系统无法去除氚等放射性物质,且国际原子能机构报告明确未对排海决定“背书”。

中韩强化海鲜辐射检测标准举措

中国

构建全球最密监测网络:部署135个智能浮标与328个陆地监测站,每6小时更新数据,形成覆盖全海域的“电子围栏”。

严格限量标准:依据《GB/T 11713-2015》《GB/T 16145-2022》等国标,对铀、钍、铯、锶等核素实施高精度检测(如γ谱法、液闪法),确保放射性物质不超标。

进口管控升级:实施“源头把控+口岸检验”双重机制,2025年2月与IAEA专家联合采样检测福岛周边海域生物样本,结果显示放射性核素未超安全阈值。

风险品种专项管理:针对秋刀鱼、牡蛎、金枪鱼等高风险品种(辐射值超基准线180%),通过吸附凝胶技术使重点渔场辐射清除率达99%,渔获物达标率提升至99.7%。

韩国

零容忍进口标准:自2021年起升级检测标准,将辐射测定时间从1800秒延长至1万秒,铯检测限从0.5贝克勒尔降至0.3贝克勒尔,成为全球唯一检出超1贝克勒尔即禁止进口的国家。

产地标识强制化:要求所有日本水产品标注详细产地信息,2023年将禁止进口的日本地区从8个扩大至15个。

消费促进与争议:总统府曾在内部食堂提供韩国水产品以提振消费,但遭在野党批评为“作秀”,民众对政府应对诚意存疑。

事件影响分析

经济层面

韩国:鲍鱼价格暴跌导致全罗南道莞岛郡破产养殖户激增,中秋节干黄花鱼礼盒销量同比下降六至七成,海滨旅游业预期收入锐减。

日本:丰洲市场青森金枪鱼价格单日暴跌24%,渔业从业者面临长期生存危机。

中国:通过严格检测维持市场稳定,2025年国家农产品质量安全抽检水产品合格率达97.2%,大黄鱼、对虾等主要品种全部合格。

社会层面

公众信任危机:日本国内约150名民众起诉政府与东电“故意污染环境”,北海道函馆市议会通过意见书要求立即停止排海;韩国最大在野党多次组织大规模抗议集会。

国际联合抵制:中国联合11国推动IAEA修订排放准则,要求邻国同意;俄罗斯、东南亚国家暂停进口或发布消费警示,全球超14国限制日本水产品进口。

生态层面

长期风险:清华大学预测2030年太平洋将完成污染物全域混合,金枪鱼洄游路径改变可能导致西太平洋渔场受污染,200米以下深层海水辐射值或反超表层。

技术局限:吸附凝胶技术虽使重点渔场辐射清除率达99%,但无法完全消除生物富集效应,牡蛎对铯-137的富集能力仍达海水浓度的5000倍。

国际社会对日本核污水排海有何反应?

国际社会对日本核污水排海的反应

日本启动福岛核污水排海后,引发国际社会强烈反对与质疑,核心争议聚焦于计划的正当性、合法性、安全性及对全球生态与人类健康的潜在威胁。一、国际组织:质疑程序合法性,呼吁严格审查

国际原子能机构(IAEA)

虽声称日本技术“值得信赖”,但美国伍兹霍尔研究所、绿色和平等独立机构质疑其数据可靠性。IAEA表示将继续审查排污计划,但未对排海决定“背书”,凸显国际监督机制的局限性。

太平洋岛国论坛

成员国(如斐济、瓦努阿图)多次谴责日本违反《南太平洋无核区条约》,称其将太平洋当作“工业垃圾场”。论坛核专家小组审查后指出,日本未充分证明排海对海洋环境与人类健康的安全性。

联合国环境规划署

2025年报告指出,亚太海洋环境风险指数因日本排海连续两年攀升,区域经贸压力加剧,呼吁国际社会加强协作应对。

二、国家政府:反对排海,采取贸易限制措施

中国

外交层面:强调排海是“将风险转嫁给全世界”,违背国际法义务,侵犯各国人民健康权、发展权和环境权。

贸易层面:自2023年8月24日起全面暂停进口原产地为日本的水产品,并持续强化放射性物质检测,确保输华食品安全。

监测层面:通过智能浮标、陆地监测站等构建全球最密监测网络,每6小时更新数据,形成覆盖全海域的“电子围栏”。

韩国

政府层面:维持对福岛等地水产品的进口禁令,国务总理呼吁日本“透明公开”核污水信息。

民间层面:最大在野党共同民主党多次组织大规模抗议,称排海是“第二次太平洋战争”;市民团体持续举行集会,要求撤回排海计划。

消费层面:鲍鱼价格暴跌导致养殖户破产,海滨旅游业预期收入锐减,民众对水产品安全担忧加剧。

其他国家

俄罗斯:科学院检测显示太平洋氚含量“未超标”,但建议长期追踪鱼类体内积累,科学争议背后是对日本透明度的不信任。

柬埔寨、菲律宾:专家警告核污水将影响全球海产品贸易,威胁渔民生计,呼吁国际社会采取联合行动。

澳大利亚:时政评论人士批评排海非理想选项,建议日本将核污水排放至本国陆地水源以验证安全性。

三、民间团体:全球联动抗议,质疑日本责任担当

韩国

“阻止日本放射性污染水排海全国行动”与共同民主党多次在日本驻韩大使馆前集会,手举“大海不是日本的核垃圾场”等标语,要求立即撤回排海决定。

济州道、庆尚南道等地市民团体举行抗议活动,敦促日本政府正视各方关切。

日本国内

渔业团体:全国渔业协会联合会多次游行抗议,福岛渔民怒斥政府“背叛承诺”,称排海将直接污染渔场,影响就业与生计。

市民组织:东京、大阪等地街头集会不断,参与者批评政府修改安全标准以“稀释”核污水,是逃避责任、降低成本的行为。

教育界:参议院议员批评政府向中小学发放宣称核污水“安全”的宣传单,践踏渔业从业者和反对排海民众的感情。

太平洋岛国

斐济非政府组织人权联盟发表声明,称排海侵犯太平洋地区民众人权,威胁海洋生物及生计。

瓦努阿图副总理呼吁太平洋地区采取强有力行动抵制日本排海,除非能证明安全性。

四、科学界:警告长期风险,质疑数据可靠性

放射性核素危害

日本核污水含碳14(半衰期5370年)、锶90、碘129等62种放射性核素,可引发基因突变。研究显示,放射性物质57天扩散至太平洋大半区域,10年蔓延全球海域。

生物富集效应沿食物链层层浓缩,人类食用受污染海产品后,放射性物质会长期滞留体内,增加癌症、畸形风险。

科学争议焦点

ALPS系统缺陷:日本从多核素处理系统(ALPS)启动初期就隐瞒故障事实,并拒绝国际原子能机构采集样本的要求。

数据透明度:太平洋岛国论坛核专家小组审查后指出,日本未解答关于氚和碳14的关键问题,数据独立性及可验证性存疑。

替代方案:科学家提出用混凝土保存核污水等更安全方法,但日本以成本为由拒绝,选择向大海排放。

国际科学组织表态

美国海洋实验室协会:声明对日本数据不信服,强调需更多研究了解连续排放30年对海床和海洋生物的影响。

绿色和平组织:批评日本无视科学证据,侵犯太平洋地区民众人权,蓄意对海洋环境进行长达几十年的放射性污染。

评论列表