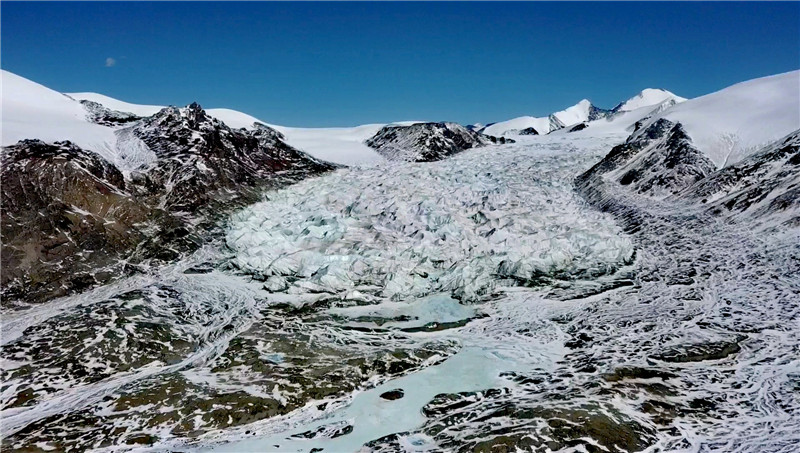

青藏高原冰川退缩创纪录,三江源启动人工增雪工程

青藏高原冰川退缩现状:全球气候变暖背景下,青藏高原冰川退缩趋势加剧。近30年(1985-2020年)冰川面积整体缩减18%,年均退缩率0.5%,面积由8.3万平方千米缩减至6.8万平方千米。以冬克玛底冰川为例,2024年大冬克玛底冰川末端退缩15.8米,且未来消融趋势将持续。60年间中国约7000条小冰川完全消失,部分冰川退缩分解为小冰川后消融速度更快。冰川退缩导致水资源时空分布改变,短期增加流域径流,但长期将引发区域性水危机,如西北干旱区可能面临缺水问题。

三江源人工增雪工程背景:三江源作为长江、黄河、澜沧江发源地,被誉为“中华水塔”,但冰川退缩威胁其水源涵养功能。2025年青海省气象部门依托“空地一体化”全时段作业体系,通过有人机与无人机协同实施人工增雨(雪)作业,旨在提升地面降水量、涵养水源、修复生态。截至2025年8月底,累计开展飞机作业58架次、飞行241小时、航程7.4万公里,地面作业178次,并首次通过大型无人机实现夜间增雪作业,填补技术空白。

工程成效与生态意义:在自然降水与人工增雪共同作用下,2025年1-8月三江源地区平均累计降水量达342毫米,较历史均值增加7.7%,生态环境持续向好。人工增雪通过增加云水资源转化率,有效补充冰川退缩导致的水量损失,对维护“亚洲水塔”功能、保障下游数亿人用水安全具有关键作用。

应对冰川退缩的全球行动:联合国大会宣布2025年为国际冰川保护年,并将每年3月21日定为世界冰川日,呼吁全球减少温室气体排放。中国通过科学监测、人工影响天气技术及生态修复工程,为全球冰川保护提供实践范例。

三江源人工增雪工程何时开始实施?

一、工程启动背景与早期实践(2006-2017年)

政策驱动

2006年,国务院发布《三江源自然保护区生态保护和建设总体规划》,明确将人工增雨(雪)作为生态修复的核心措施之一。气象部门随即启动工程,以飞机作业为主、地面作业为辅,覆盖青海省玉树州、果洛州、海南州、黄南州及格尔木市部分地区,作业面积约35万平方公里。

初期成效

水量增加:至2017年,工程累计增加三江源地区降水量577亿立方米,黄河径流量增加89亿立方米。

生态改善:黄河源头扎陵湖、鄂陵湖水体面积逐年扩大,高覆盖草地面积显著增加。

灾害防控:2017年果洛州冬春季森林防火人工增雨工作历时144天,有效降低火险等级。

二、技术升级与全时段作业体系构建(2018-2025年)

“双机”联合作业突破

2018年起,青海气象部门多次开展“双机”(有人机与无人机)联合增雨作业,飞行架次与播撒面积创历史记录,作业效率大幅提升。

大型无人机夜间作业技术突破

2025年4月:翼龙-2H大型无人机在三江源地区首次实施人工增雨(雪)作业试验,累计飞行3小时10分钟,通过云物理探测数据与卫星云图实时研判作业条件,实现精准催化。

2025年8月:青海气象部门首次通过大型无人机成功实施5次夜间增雨(雪)作业,填补高原夜间作业技术空白,形成“空地一体化”全时段作业体系。

有人机航程纪录刷新

2025年8月27日,在扎陵湖、鄂陵湖流域专项作业中,有人机单架次飞行航程达2147公里,创下2006年以来该区域历史最高纪录。

三、2025年工程成效与生态影响

作业规模与覆盖范围

飞机作业:截至2025年8月29日,累计开展58架次,飞行241小时,航程7.4万公里。

地面作业:同步实施178次,形成立体化作业网络。

全时段覆盖:夜间作业技术突破后,实现24小时无间断作业能力。

降水量与生态反馈

水量增加:2025年1月1日至8月29日,三江源地区平均累计降水量342毫米,较历史均值增加7.7%。

生态向好:扎陵湖、鄂陵湖水域面积持续扩大,周边植被覆盖率提升,生物多样性恢复趋势显著。

四、工程意义与未来展望

三江源人工增雪工程通过技术迭代与体系化建设,已从单一作业模式发展为“空地一体化”全时段生态修复系统。其核心价值在于:

缓解水资源危机:弥补冰川退缩导致的水量损失,保障“亚洲水塔”功能。

支撑国家公园建设:为三江源国家公园生态保护提供科学手段,助力西藏唐北区域等重点流域的生态修复。

全球示范效应:作为应对气候变化的典型实践,为高海拔地区生态保护提供中国方案。

未来,随着无人机技术、卫星遥感与AI算法的深度融合,工程将进一步实现作业精准化、资源利用高效化,为全球冰川退缩背景下的生态安全提供关键支撑。

评论列表