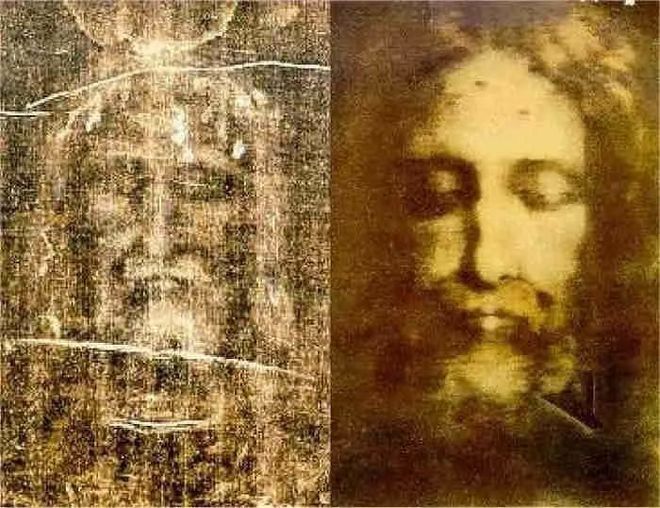

都灵裹尸布碳14争议:2019年新理论称中世纪修补污染样本

都灵裹尸布碳14测年的争议核心在于1988年样本可能受中世纪修补污染,导致结果偏差至1260-1390年,而2019年后新研究通过微化学分析指出样本区域含棉花染料,主体部分为纯亚麻,暗示测年样本仅为局部修补,主体年代可能更早。

碳14测年争议的起点:1988年检测结果

1988年,英国牛津大学、美国亚利桑那大学和瑞士苏黎世联邦理工学院对都灵裹尸布进行了碳14测年。三家实验室从裹尸布上取样后,得出一致结论:裹尸布的年代在公元1260年至1390年之间,误差范围不超过100年。这一结果与耶稣受难的公元30年左右相差超过千年,直接引发了“裹尸布为中世纪伪造品”的论断。

然而,争议随之而来。都灵裹尸布在历史上多次遭遇火灾,尤其是1532年法国尚贝里教堂火灾中,裹尸布被银熔滴灼出洞孔,修女们用亚麻布补丁修补了受损区域。科学家指出,1988年取样位置可能恰好位于补丁区域,而补丁的纱线经过染色处理,与主体部分的纯亚麻布化学特性不同,导致碳14测年结果偏离真实年代。

新理论的核心依据:微化学分析与样本污染

2019年后,随着对裹尸布研究的深入,科学家通过微化学检测法(仅需毫克级样本)发现:

样本区域异常:1988年测年使用的样本含有棉花成分,且被染料染色,而裹尸布主体部分为纯亚麻织成,未检测到染料痕迹。

修补技术溯源:补丁的染色技术最早出现于1291年意大利(马穆鲁克土耳其人攻占十字军堡垒前后),与碳14测年结果(1260-1390年)吻合,但仅代表补丁年代,而非裹尸布主体。

化学物质对比:主体部分未检测到中世纪亚麻制品中常见的香兰素(木质素分解产物),而补丁样本中含有该物质,进一步证明样本与主体材质不同。

科学解释的延伸:中子辐射假说与地震关联

除样本污染外,科学家还提出其他解释:

中子辐射假说:意大利都灵理工大学研究小组认为,公元33年耶路撒冷地震可能释放中子,通过氮核子反应在裹尸布上形成图像,同时增加碳14同位素,导致测年结果偏差。

超自然闪光理论:意大利国家新技术能源和可持续经济发展局科学家通过紫外线激光实验,模拟出类似裹尸布的印记,认为只有高密度电磁能量(如超自然闪光)才能形成当前图案,中世纪技术无法实现。

争议现状:科学证据与信仰的碰撞

尽管新理论提供了样本污染的直接证据,但都灵裹尸布的真实性仍存在分歧:

支持伪造论:碳14测年结果、裹尸布织法(斜纹织法在耶稣死后千年才出现)与中世纪绘画风格吻合,部分学者认为其为宗教装置艺术。

支持真实论:布上花粉(耶路撒冷特有)、血迹与受难场景匹配,以及微化学分析显示主体部分年代可能更早,使部分研究者坚持其真实性。

宗教与文化的双重影响

都灵裹尸布的争议已超越科学范畴,成为宗教信仰与文化认同的象征。梵蒂冈虽未正式认证其真实性,但将其作为特殊物件收藏于都灵大教堂,每年吸引数十万信徒瞻仰。科学证据与信仰的碰撞,反映了人类对“神迹”的永恒追求与理性探索的张力。

都灵裹尸布的微化学分析细节

一、样本来源与污染证据

样本来源:1988年碳14测年使用的样本取自都灵裹尸布的一角,该区域在1532年法国尚贝里教堂火灾中受损,后由修女用亚麻布补丁修补。

污染证据:微化学分析显示,样本区域含有棉花成分,且被染料染色,而裹尸布主体部分为纯亚麻织成,未检测到染料痕迹。这表明样本区域为后期修补部分,与主体材质不同。

二、化学特性对比

香兰素检测:微化学检测实验显示,样本区域和漂白亚麻布中含有香兰素(木质素热分解产物),而裹尸布主体部分未检测到香兰素。香兰素在中世纪亚麻制品中常见,但在更古老的物品(如“死海卷轴”包装纸)中未发现,暗示裹尸布主体部分年代可能更早。

染料技术溯源:给样本染色的技术最早出现于1291年意大利(马穆鲁克土耳其人攻下十字军最后一个堡垒前后),与碳14测年结果(1260-1390年)吻合,但仅代表补丁年代,而非裹尸布主体。

三、修补技术与年代推断

修补技术:修女在修补裹尸布时,使用了与主体部分颜色相近的纱线,并进行了染色处理,以使补丁与主体部分在视觉上更为一致。这种精细的修补技术,使得样本区域在碳14测年中容易被误认为是裹尸布的原有部分。

年代推断:基于微化学分析结果,科学家推断裹尸布主体部分年代可能早于中世纪,与耶稣受难的公元30年左右更为接近。而碳14测年结果仅反映了样本区域(即修补部分)的年代。

评论列表