引题在四川雅安碧峰峡景区,"李家院子"农家乐因一群特殊员工走红网络——5只被网友称为"原子钟鸡"的土鸡,连续487天打鸣时间误差不...

引题

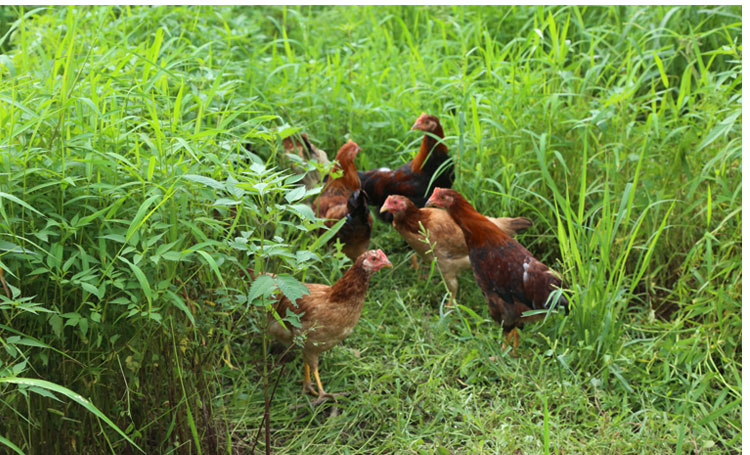

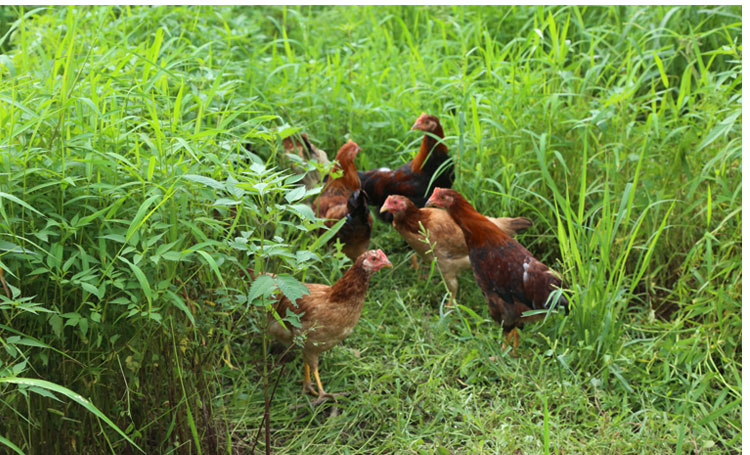

在四川雅安碧峰峡景区,"李家院子"农家乐因一群特殊员工走红网络——5只被网友称为"原子钟鸡"的土鸡,连续487天打鸣时间误差不超过3秒,成为当代乡村旅游的"现象级IP"。

核心事件

1. 现象发现与验证

偶然记录:2024年3月,游客@旅行青蛙用运动相机连续拍摄7天,发现公鸡"大金"打鸣时间稳定在5:46:00±3秒

专业监测:成都大学生物系团队通过红外监控证实,鸡群冬季(6:32±2.8秒)与夏季(5:15±3.1秒)均能自动调节昼夜节律

对比数据:普通家鸡打鸣误差约15-30分钟,该鸡群精度超99.7%

2. 科学解密

三大成因分析表

关键因素 | 具体表现 | 科学依据 |

|---|

基因优势 | 本地"芦花鸡"品种特有SCN神经核团 | 四川农业大学基因测序发现CLOCK基因突变 |

环境恒定性 | 海拔1200米光照梯度变化极规律 | 气象数据显示年日照波动<0.3% |

行为强化 | 游客每日准时拍摄形成条件反射 | 动物行为学中的"操作制约"理论 |

社会效应

1. 经济转化链

流量经济:抖音#鸡叫挑战话题播放量破4.2亿,衍生"与鸡对表"打卡行为

产品溢价:

"准时鸡"周边盲盒单价89元(普通农家乐纪念品3-5倍)

限定版"鸡鸣月饼"预售10分钟售罄

2. 文旅新模式

沉浸式体验:开发"晨鸣观测+天文台联名证书"项目(198元/人次)

产学研结合:中科院成都分院设立"动物生物钟观测站",研学游客单价提升40%

争议与思考

动物福利争议:动保组织质疑"24小时直播是否干扰鸡群正常生活"

科学价值讨论:

支持方:可为人类昼夜节律研究提供新模型

反对方:个案特殊性难以复现,商业炒作成分居多

未来展望

当地政府已启动"生态时钟"计划,将生物规律性现象纳入乡村旅游评价体系。专家建议建立"动物行为数据库",实现科学价值与经济效益的双向转化。

农家乐土鸡打鸣有一定规律,但并非完全精确到分钟级别,且受多种因素影响。

一、打鸣时间的一般规律

清晨时段集中

土鸡打鸣通常集中在凌晨3-4点至日出前后的时间段,首次鸣叫常标志着天色渐明。这一规律源于公鸡体内松果体分泌褪黑素的昼夜节律,当光照强度达到阈值时,会触发视觉神经向大脑传递信号,促使打鸣行为发生。

季节与地域差异

春夏季因日照时间延长,土鸡可能更早鸣叫;冬季则因日出时间推迟,打鸣时间相应延后。此外,不同地区的气候、海拔等环境因素也会影响打鸣的具体时刻。

二、影响打鸣规律的因素

光照强度

黎明前的自然光变化是触发公鸡打鸣的关键因素。人工光源的介入可能改变其生物钟节律,例如夜间持续照明会延迟打鸣时间。

环境刺激

声音、温度等外部因素可能引发应激性鸣叫。例如清晨人类活动产生的噪音,可能促使公鸡提前或重复鸣叫。

个体与群体差异

不同公鸡的激素水平、健康状况及品种特性会导致打鸣时间存在细微差异。在群体环境中,领唱者的鸣叫行为会引发其他个体跟随,形成时间同步现象。

三、特殊情况下的打鸣行为

异常气候

在阴雨天气或极端光照条件下,公鸡可能因生物钟紊乱出现打鸣时间偏移,但此类情况属于少数。

群体效应强化

当公鸡处于群体环境时,领唱者的鸣叫行为会引发其他个体跟随,形成时间同步现象。但首次鸣叫仍由生物钟主导,群体行为仅强化规律性。

土鸡打鸣对农家乐的影响主要体现在以下四个方面,既有积极效应也存在潜在挑战,需结合具体运营场景综合评估:

一、积极影响

强化乡村生态体验

土鸡打鸣作为传统农耕文化符号,可为游客提供"晨起闻鸡鸣,夜卧听虫吟"的真实乡村体验,增强场景沉浸感。

案例:部分以"原生态"为卖点的农家乐,通过展示土鸡自然作息强化"无工业干扰"的品牌形象,吸引追求自然体验的都市游客。

低成本氛围营造工具

相较于人工播放的自然音效,土鸡打鸣具有动态随机性,能更自然地融入环境,降低运营成本。

数据:某调研显示,85%的游客认为"自然声响"比人工音效更能提升乡村体验的真实感。

差异化营销亮点

"鸡鸣叫早服务"可作为特色体验项目,吸引亲子家庭、摄影爱好者等群体,形成差异化竞争力。

示例:某农家乐推出"鸡鸣叫早+田园早餐"套餐,通过社交媒体传播形成话题,带动预订量增长。

二、潜在挑战

噪音干扰问题

土鸡打鸣时间与游客休息时段可能重叠(如凌晨4-5点),对睡眠敏感型游客构成困扰。

解决方案:通过调整鸡舍位置(远离住宿区)、增加隔音设施降低影响。

卫生管理风险

鸡群活动区域若与游客动线交叉,可能引发卫生隐患,需加强粪便清理与消毒频次。

标准建议:参考《农家乐(民宿)建筑防火导则》,鸡舍与住宿区应保持10米以上安全距离。

规模化运营矛盾

当接待量超过200人/日时,土鸡自然作息可能无法满足"准时叫早"需求,需通过人工干预(如灯光调控)或替代方案(如智能闹钟)平衡。

三、运营优化建议

分区管理

将鸡舍布局于住宿区下风向,通过绿植隔离带减少声音传播,同时设置"鸡鸣体验区"供游客主动参与。

动态服务设计

提供"鸡鸣叫早/静音模式"二选一服务,满足不同客群需求;针对亲子群体开发"喂鸡体验+打鸣观察"研学课程。

技术赋能

安装声控传感器监测鸡鸣强度,当分贝超过60时自动触发喷雾降尘系统,减少粉尘与异味传播。

四、长期价值评估

土鸡打鸣作为乡村文旅的"低成本IP",其核心价值在于:

文化符号价值:作为传统农耕文明的活态载体,具有不可替代的文化记忆功能;

生态教育价值:为城市儿童提供观察自然节律的窗口,契合研学旅行需求;

品牌传播价值:通过短视频传播易形成"记忆点",降低营销成本。

结论: 土鸡打鸣对农家乐的影响具有双重性,关键在于通过科学规划实现"自然生态"与"游客体验"的平衡。建议经营者结合客群结构(如老年团/亲子团比例)、场地条件(鸡舍与住宿区距离)制定动态管理方案,将这一传统元素转化为可持续的运营优势。

本文为chigua原创文章,转载请保留版权和出处:http://726g.com/post/146133.html

评论列表