敦煌莫高窟洪水预警系统启用 千年壁画获数字化"双保险"

敦煌莫高窟通过洪水预警系统与数字化技术的“双保险”机制,构建了覆盖监测预警、应急响应、文物修复、数据永生的全链条保护体系,既有效抵御自然灾害威胁,又通过科技手段实现文化遗产的永久性保存与活化利用。

一、洪水预警系统:实时监测与应急响应的“第一道防线”

多维度监测网络

莫高窟洪水预警体系以大泉河为监测核心,通过室外建站(全自动实时监测流域降雨和洪水情况)、空间数据传输(移动通信或卫星实时传输数据)、室内预测(实时监控预测)三位一体技术,实现洪水风险的自动快速预警。系统覆盖地形地貌、气象、洪水时空特征等关键指标,2025年汛期前,敦煌市水务局对全市山洪监测预警设施进行全面巡检维护,确保雨量数据上报及预警广播响应准确无误。

分级应急响应机制

根据洪水风险等级划分成果,莫高窟构建了应急响应机制,明确机构组成、职能分工及响应流程。例如,当大泉河遭遇特大洪水时,系统可提前预报并启动应急措施,包括关闭洞窟、疏导河道、加固崖体等。2003年防洪堤加固后,2011年和2012年洪水期间,莫高窟未受窟顶渗水、壁画空鼓等危害,证明预警体系的有效性。

气象数据深度联动

敦煌研究院与甘肃省气象部门合作,将气象数据接入监测预警平台,实现极端天气提前预报。例如,降雨天气下,洞窟内湿度超过67%时自动关闭,避免壁画酥碱、起甲等病害。这一机制有效控制了降雨对岩体及洞窟微环境的影响。

二、数字化技术:文物“永生”与文化传播的“第二道防线”

高精度数据采集与永久保存

敦煌研究院通过高精度三维扫描、无人机航拍、多光谱成像等技术,对洞窟结构、壁画色彩与细节进行全方位采集。例如,利用0.03毫米精度的激光扫描仪捕捉壁画表面微米级裂痕,多光谱分析技术还原被氧化覆盖的原始颜料色彩。截至2025年7月,已完成289个洞窟的数字化采集,占总数近40%,预计2030年前实现全覆盖,建立永久性数字档案。

AI修复与虚拟体验创新

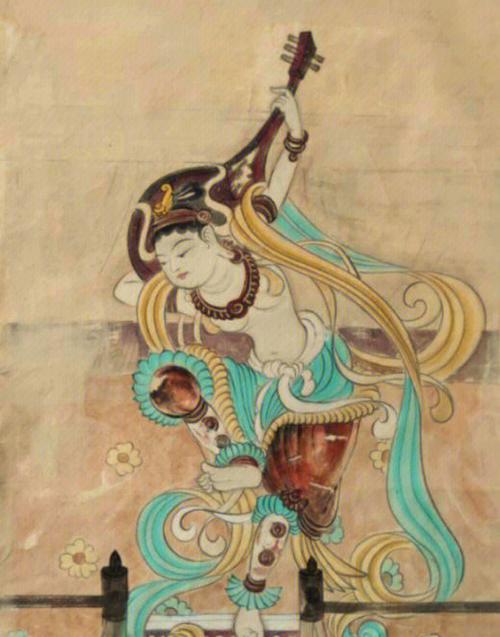

针对残损壁画,平台运用AI算法模拟修复效果,并配以专家语音解说。例如,第158窟涅槃佛像前,AI动态演示唐代画师通过色彩渐变营造“静谧中的力量感”。同时,“云游敦煌”线上平台提供8K超高清全景展示,支持360度自由旋转与缩放,用户可“走进”第220窟观赏唐代乐舞伎,或“驻足”第257窟细品北魏九色鹿故事,实现沉浸式文化体验。

全球共享与活化利用

敦煌研究院与腾讯合作推出“数字藏经洞”项目,利用游戏引擎技术复原唐代洞窟建筑与周边环境,吸引超500万年轻用户参与。此外,通过5G、区块链等技术,莫高窟有望构建开放共享的全球数字文化平台,与吉尔吉斯斯坦、阿富汗等“一带一路”沿线国家共享数字保护经验,推动文化遗产的国际化传播。

三、“双保险”机制的综合效益

灾害抵御与文物修复的协同

洪水预警系统通过实时监测与应急响应,减少自然灾害对文物的直接破坏;数字化技术则通过永久性数据保存与AI修复,降低人为干预风险。例如,2015年以来,西千佛洞、麦积山石窟等甘肃石窟群借鉴莫高窟经验,建设检测预警体系,初步建成甘肃省石窟寺监测预警平台。

文物保护与文化传播的平衡

数字化工程缓解了实体洞窟的开放压力,单日接待量从6000人次降至3000人次,有效降低人为因素对文物的损害。同时,线上平台使敦煌文化突破地域限制,2023年“数字藏经洞”项目吸引全球用户参与,证明科技与人文结合可为文化遗产保护开辟可持续之路。

国际合作与标准输出

莫高窟的实践为中国乃至世界文化遗产保护提供了“中国方案”。联合国教科文组织专家评价称,敦煌模式证明了科技赋能可实现文化遗产的“永久”保存与活化利用,为全球文化遗产保护提供了可复制的经验。

莫高窟的数字化工程何时完成?

莫高窟的数字化工程预计于2030年前全面完成。该工程自20世纪80年代末提出构想以来,已持续推进数十年,截至2025年9月,已完成289个洞窟的数字化采集,占总数735个洞窟的近40%,壁画数字化进程也已过半(4.5万平方米壁画中已完成2.6万平方米)。

工程进展与技术支撑

技术手段

工程采用高精度三维扫描、无人机航拍、多光谱成像等技术,对洞窟结构、壁画色彩与细节进行全方位数据采集。例如,利用0.03毫米精度的激光扫描仪捕捉壁画表面微米级裂痕,多光谱分析技术还原被氧化覆盖的原始颜料色彩,为修复提供科学依据。

团队与效率

敦煌研究院组建了约100人的壁画修复团队,并形成数字化专业队伍,以每年10至15个洞窟的进度稳步推进采集工作。按当前速度估算,剩余洞窟的数字化需约10年时间。

工程意义与成果应用

永久保存与修复依据

数字化工程建立了壁画的永久档案,即使未来壁画因自然老化或意外损坏,也能提供最接近原貌的基准记录。例如,多光谱成像技术揭示了底层画稿和隐藏图像,为艺术风格演变研究提供新证据。

文化传播与游客体验

线上平台:推出“云游敦煌”线上平台,提供10个经典洞窟的8K超高清全景展示,支持360度自由旋转与缩放。用户可“走进”第220窟观赏唐代乐舞伎,或“驻足”第257窟细品北魏九色鹿故事。

虚拟体验:数字展示中心通过球幕电影和VR技术,让游客在进入实体洞窟前,提前领略莫高窟的博大精深,缩短实体洞窟停留时间,减轻壁画暴露于不利环境下的强度。

全球共享:“数字敦煌·开放素材库”已面向全球开放30个洞窟的高清图像和6500余份藏经洞文献,累计访问量突破1.2亿次,覆盖180个国家和地区。

国际合作与标准输出

敦煌研究院已与吉尔吉斯斯坦、阿富汗等“一带一路”沿线国家展开合作,共享数字保护技术经验,未来计划构建开放共享的全球数字文化平台。

未来展望

随着5G、区块链等技术的普及,莫高窟有望进一步拓展数字化应用场景,例如:

实时监测与预警:结合洪水预警系统,实现洞窟环境参数的实时监控与风险预警。

沉浸式互动体验:开发更多基于游戏引擎技术的虚拟项目,如“数字藏经洞”复原唐代洞窟建筑与周边环境,吸引年轻用户参与。

跨学科研究:利用海量数字数据,推动敦煌学在艺术史、材料科学等领域的定量研究。

评论列表